SILEX: Risiko Uran-Anreicherung

Ausgabe 11 | März 2012 | „Die mit dem SILEX-Verfahren verbundenen Risiken gilt es genau zu prüfen. Die Verbreitung von Kernwaffen-Technologie muss unter allen Umständen vermieden werden.“ - Wolfgang Sandner, Präsident der Deutschen Physikalischen Gesellschaft

Download: Physikkonkret 11 - SILEX: Risiko Uran-Anreicherung [PDF]

Die meisten Kernkraftwerke benötigen zur Energieproduktion „angereichertes Uran“. Dieses wird aus Natururan hergestellt, die Konzentration des Isotops Uran-235 dabei erhöht [1, 2]. Die beiden Verfahren [3, 4], die industriell dafür genutzt werden (Zentrifugen- und Diffusionstechnik), sind ineffizient, technisch anspruchsvoll und erfordern große Industriekomplexe. Doch eine neue, auf Laserabsorption beruhende Methode [5] mit dem Namen SILEX (Separation of Isotopes by Laser Excitation) könnte die Anreicherung vereinfachen und die Kosten für die Herstellung von Kernbrennstoff möglicherweise verringern [6]. Etwaige Uranfabriken sollen nur ein Viertel der Fläche konventioneller Anlagen [7, 8] beanspruchen und auch weniger Energie benötigen [9, 10, 11]. SILEX eignet sich überdies zur Gewinnung von Isotopen für Medizin und Mikroelektronik [23], aber auch zur Herstellung von Kernwaffen [13, 14]. Das Verfahren ist daher umstritten.

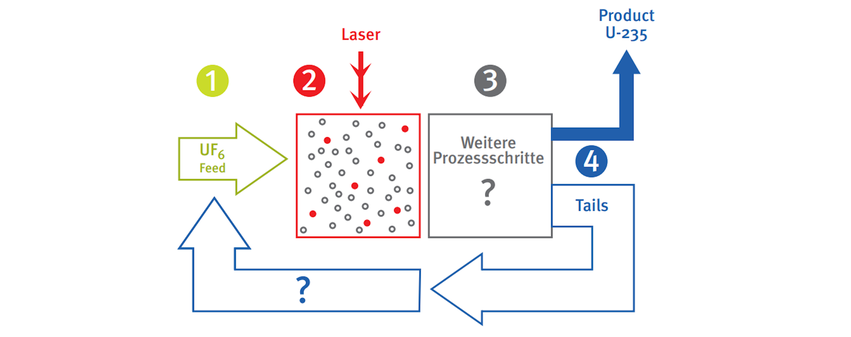

Alle Anreicherungsverfahren beruhen darauf, dass sich die einzelnen Uran-Isotope in ihrer Masse unterscheiden. Zu Beginn steht die Umwandlung von Natururan in gasförmiges Uranhexafluorid (UF6). Traditionell erfolgt die weitere Verarbeitung mechanisch: über Fliehkräfte (Zentrifugentechnik) oder mit Hilfe poröser Membranen (Diffusionstechnik). SILEX hingegen basiert auf der Absorption von Licht: Ein Infrarotlaser versetzt nur jene Gasteilchen, die Uran-235 beinhalten, in Schwingung (s. Abbildung). Nach dieser „Vorsortierung“ führen weitere Prozessschritte zur Trennung der Isotope.

Die Laserabsorption gilt prinzipiell als effizienter als die mechanische Trennung. Als Strahlungsquelle werden Berichten zufolge CO2-Laser verwendet [15, 21] – sie sind vergleichsweise einfache Technik. Da Einzelheiten des Verfahrens der Geheimhaltung unterliegen, ist eine Einschätzung des tatsächlichen Aufwands allerdings schwierig und in Fachkreisen Gegenstand reger Diskussion.

SILEX befindet sich im fortgeschrittenen Versuchsstadium. Das Verfahren wurde in Australien entwickelt und an das Unternehmen GE Hitachi lizenziert, das in den USA den Bau einer kommerziellen Produktionsanlage beantragt hat. Eine Entscheidung der Behörden wird im Jahr 2012 erwartet [12].

Über die Weiterentwicklung von SILEX wird kontrovers diskutiert, da das Verfahren zur Kernwaffenproduktion verwendet werden könnte. Kritiker warnen vor einer internationalen Verbreitung der Technologie. Ihre Befürchtung: Derartige Fabriken wären aufgrund ihrer mutmaßlich geringen Größe für die Rüstungskontrolle – etwa durch Satellitenbeobachtungen – nur schwer aufzuspüren [16]. Andere Experten schätzen den für SILEX nötigen technischen Aufwand als erheblich ein, solche Anlagen seien daher kaum zu verbergen [17].

Quellen/Fußnoten:

[1] - [21] online unter www.physikkonkret.de