Solarthermische Kraftwerke

Ausgabe 5 | September 2009 | „Solarthermische Kraftwerke im Süden sind eine der besten Optionen, um CO2-freien Strom in großen Mengen bereitzustellen. Mittlerweile ist diese Technik so weit ausgereift, dass die Markteinführung energisch vorangetrieben werden sollte.“ - Gerd Litfin, Präsident der Deutschen Physikalischen Gesellschaft

Download: Physikkonkret 5 - Solarthermische Kraftwerke [PDF]

Solarthermische Pilotprojekte und einzelne kommerzielle Anlagen gibt es seit Mitte der 1980er Jahre, beispielsweise in Kalifornien sowie in Spanien, wo zurzeit die rasanteste Entwicklung stattfindet: Im Süden des Landes sind mehr als 20 Anlagen in Bau, acht bereits in Betrieb – die leistungsfähigsten erreichen 50 Megawatt [2]. Hierzu zählt das Kraftwerk „Andasol 1“. Seine Sonnenspiegel haben eine Gesamtfläche so groß wie 70 Fußballfelder [3].

Im Jahresmittel können solarthermische Kraftwerke etwa 15 Prozent der empfangenen Sonnenergie in Strom umwandeln. Technische Weiterentwicklungen – insbesondere die Erhöhung der Arbeitstemperatur – zielen darauf, diesen „mittleren Wirkungsgrad“ auf rund 25 Prozent zu steigern. Die Spitzenwirkungsgrade liegen schon jetzt bei etwa 30 Prozent [1, 3].

Zum Vergleich: Hocheffiziente Photovoltaik-Anlagen erreichen derzeit ebenfalls mittlere Wirkungsgrade von etwa 15 Prozent.

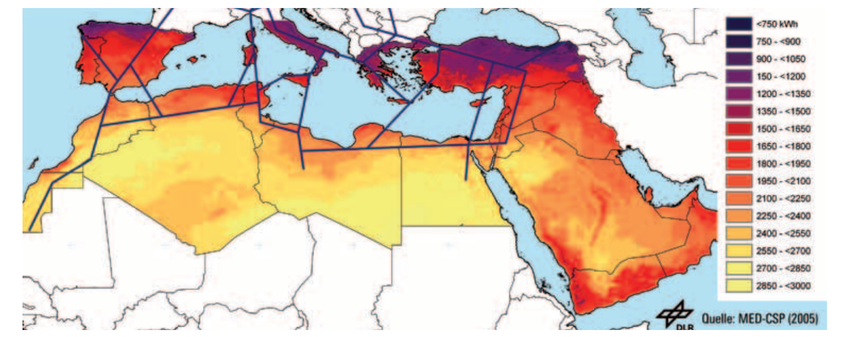

Um profitabel zu sein, benötigen solarthermische Kraftwerke eine jährliche Sonneneinstrahlung von etwa 2.000 Kilowattstunden (kWh) pro Quadratmeter [1]. Geeignete Standorte liegen daher nahe dem Äquator, in einem „Sonnengürtel“, der sich in etwa von 40 Grad nördlicher bis 40 Grad südlicher Breite erstreckt [4]. Angesichts dessen wird der Bau solarthermischer Anlagen in Nordafrika diskutiert, die zunächst die Erzeugerländer, langfristig auch Europa mit Elektrizität versorgen könnten. Bis zum Jahr 2050 könnten etwa 15 Prozent des europäischen Strombedarfs auf diese Weise gedeckt werden. Um diese Energie effizient übertragen zu können, wäre allerdings der Bau eines HochspannungsgleichstromNetzes zwischen Afrika und Europa erforderlich [5].

Quellen:

1. MEDCSP: Concentrating Solar Power for the Mediterranean Region, Studie des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt, DLR (2005)

2. Asociación Protermosolar: www.protermosolar.com/boletines/17/mapa_Rev20.jpg

3. Die ParabolrinnenKraftwerke Andasol 1 bis 3, Solar Millennium AG (2008)

4. Klimaschutz und Energieversorgung in Deutschland 1990 – 2020, DPG-Studie (2005)

5. TRANS-CSP: Trans-Mediterranean Interconnection for Concentrating Solar Power, DLR-Studie (2006)

6. RedPaper, DESERTEC Foundation (2009)

7. Ökologisch optimierter Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien, DLR/Institut für Energie- und Umweltforschung (ifeu)/Wuppertal Institut (2004)

8. Eurostat, Strompreis für 2008: ec.europa.eu/eurostat

Weitere Infos: www.dlr.de/tt/wuestenstrom