Helium: rar und kostbar

Ausgabe 10 | September 2011 | „Helium, heute noch preiswert, morgen rar und kostbar. Wir müssen vorausschauender als bisher damit umgehen.“ - Wolfgang Sandner, Präsident der Deutschen Physikalischen Gesellschaft

Download: Physikkonkret 10 - Helium: rar und kostbar [PDF]

Helium ist ein auf der Erde seltenes Element [1], das in der Grundlagenforschung, der Medizin und Industrie vielfältig genutzt wird – als Gas und auch verflüssigt [2, 3]. Gefördert wird es als Beimischung von Erdgas, denn in der Atmosphäre beträgt die Konzentration in Bodennähe [4] nur 5,2 ppm (zehntausendstel Prozent). Die Variante Helium-3 wird sogar künstlich hergestellt. Angesichts steigender Nachfrage (Abb. 1) und begrenzter Vorräte wird immer wieder vor einem Engpass gewarnt [2, 5 - 7], da Helium für manche Anwendungen aus heutiger Sicht unentbehrlich ist.

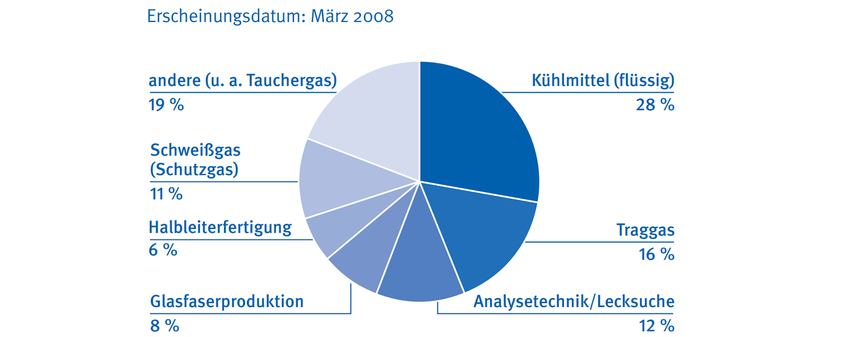

Größter Einzelposten – bei einem Anteil von 28 Prozent am Weltbedarf – ist der Einsatz als Kühlmittel (Abb. 2). Flüssiges Helium ist in vielen Fällen nahezu konkurrenzlos zum Erreichen sehr tiefer Temperaturen (unterhalb von minus 200 Grad Celsius). Zwar haben Rückgewinnungsanlagen und andere technische Entwicklungen den Verbrauch so gesenkt, dass moderne Systeme nur noch gelegentlich befüllt werden müssen. Trotzdem sind insbesondere Magnetresonanz-Tomographen (MRT) für die medizinische Diagnostik und „NMR-Spektrometer“, die für chemische Analysen genutzt werden, auf Helium angewiesen. Anwendungen finden sich auch in der Halbleiterproduktion und in der Festkörperphysik [8]. Mit Helium gekühlt werden zudem Bauteile von Teilchenbeschleunigern und so genannte SQUIDs. Mit diesen Magnetfeldsensoren werden beispielsweise Hirnströme gemessen.

Heliumgas wird unter anderem beim Schweißen verwendet, in der Halbleiterfertigung und um Luftschiffen sowie Wetterballons Auftrieb zu geben. Außerdem dient es als Analyse- und Tauchergas sowie zum Spülen der Treibstofftanks von Raumfahrtzeugen. Für diese Zwecke gibt es teils Alternativen in Form von Argon, Stickstoff oder Wasserstoff. Weiteres Einsatzgebiet von Helium ist die Herstellung von Glasfasern für die Datenübertragung. Dafür gibt es bislang keinen Ersatz.

Der Weltbedarf an Helium entsteht hauptsächlich aus der Nachfrage nach Helium-4. Gleichwohl benötigen manche Anwendungen Helium-3. Dieses Isotop kommt auf der Erde noch seltener vor und wird daher mit Hilfe von Kernreaktoren künstlich hergestellt. Faktisch stammt es jedoch nicht direkt aus dieser Quelle, sondern überwiegend aus der Wartung und Demontage von US-amerikanischen Kernwaffen [9 - 11]. Doch die Produktion ist infolge der atomaren Abrüstung rückläufig. Prinzipiell ließe sich auch Helium-4 künstlich – per Kernfusion – herstellen. Dies ist auf absehbare Zeit aber unrealistisch.

Flüssiges Helium-3 wird für Tieftemperatur-Experimente verwendet [12]. Als Gas kommt es beispielsweise in der medizinischen Forschung zum Einsatz: Bei MRT-Untersuchungen der Lunge dient es als Kontrastmittel. Hauptabnehmer sind allerdings Neutronen-Detektoren für Forschung, Industrie und insbesondere für Sicherheitskontrollen (Abb. 3). Letztere werden beispielsweise an den Grenzen der USA eingesetzt, um geschmuggeltes Nuklearmaterial aufzuspüren. Noch bis vor kurzem wurden amerikanische Helium-3-Lieferungen überwiegend für solche Zwecke verwendet. Kostensteigerungen und Lieferschwierigkeiten für Anwender aus der Wissenschaft waren die Folge [9, 10, 13 - 15]. Änderungen in der Zuweisung des Heliums und die intensivierte Suche nach Alternativen zum Nachweis von Neutronen scheinen jüngst für eine gewisse Entspannung zu sorgen – doch bislang profitieren davon hauptsächlich Forschende in den USA [16].

Quellen/Fußnoten:

[1] – [18] im Internet unter www.physikkonkret.de