Licht bewegt

Ausgabe 35 | Dezember 2018 | „Licht ist zu einem viel seitigen Werkzeug geworden. Es verspricht revolutionäre Entwicklungen nicht nur in der Informations- oder Computerindustrie, sondern ebenso in der Medizin oder Biologie“ - Dieter Meschede, Präsident der Deutschen Physikalischen Gesellschaft

Physikkonkret 35 - Licht bewegt [PDF]

- Fokussiertes Licht kann mikroskopische Objekt festhalten oder bewegen

- Licht wird so zum Werkzeug – nicht nur in der Physik, sondern auch in der Biomedizin

- Diese Errungenschaft erhielt 2018 den Nobelpreis für Physik

Licht ist viel mehr als nur Beleuchtung. Es ist ebenso ein vielseitiges Werkzeug in der Materialbearbeitung, ein sicherer Informationsträger für schnellste Datenübertragung, ein grüner Energielieferant und ein medizinisches Gerät. Diese Eigenschaften machen Licht zu einem der am schnellsten expandierenden Innovationstreiber industrieller Anwendungen.

An der Schnittstelle zwischen Grundlagenerkenntnis und Anwendungen liefert Licht immer wieder neue Impulse. So gelang Arthur Ashkin 1970 der bahnbrechende Erfolg, mikroskopische Partikel in einem fokussierten Laserstrahl festzuhalten. Der Clou: seine Technik kann sogar auf lebende biologische Zellen angewandt werden, ohne sie zu beschädigen. Sie ist heute unter dem Namen Optische Pinzette bekannt und wurde 2018 mit dem Nobelpreis für Physik geehrt.

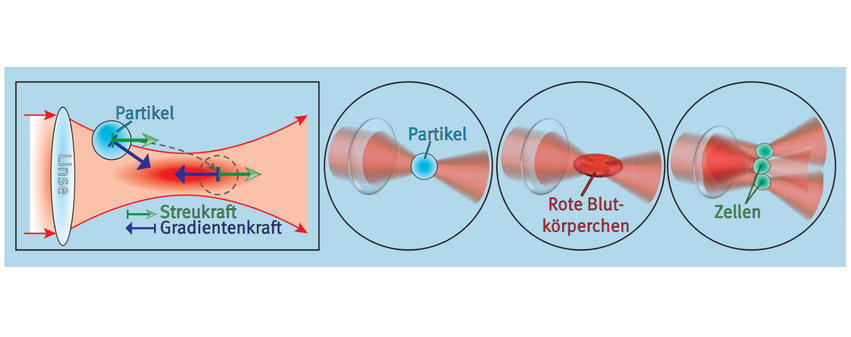

Doch wie ist es möglich, mit einem Laserstrahl Objekte zu greifen? Dank Isaac Newton wissen wir, dass Bewegungsänderungen mit einem Impulsübertrag einhergehen (actio=reactio). Betrachtet man Licht als Teilchenstrom sogenannter Photonen, kann auch Licht solche Impulse übertragen: wie Billardkugeln stoßen die Photonen gegen mikroskopische Partikel und schieben sie an. Dieser Effekt wird als Streukraft bezeichnet. Zum Festhalten wird allerdings noch eine entgegengesetzte „Zugkraft“ benötigt.

Um diese zu verstehen, stellen wir uns ein Partikel oder eine Zelle als einen Wassertropfen vor. Das intensive Licht eines Lasers wird darin nicht nur reflektiert, sondern ebenso gebrochen. Es ändert seine Richtung, was ebenfalls zu einem Impulsübertrag auf die Partikel führt. Dieser ist stets zum Punkt der höchsten Lichtstärke gerichtet. Bei stark fokussiertem Licht resultiert daraus die notwendige „Zugkraft“, die auch Gradientenkraft genannt wird.

Arthur Askhin brauchte neben der Streu und Gradientenkraft zum Ausbalancieren noch die Gravitation. Damit konnte er zeigen, dass sich Objekte von wenigen Mikrometern Größe berührungslos greifen und bewegen lassen – wie mit einer Pinzette. Heute werden optische Pinzetten durch stark fokussierende Mikroskop-Objektive erzeugt, die bis in den Nanometerbereich arbeiten. Kombiniert mit holographischen Systemen kann eine optische Pinzette sogar eine Vielzahl von Teilchen halten und unabhängig bewegen, was gerade für Anwendungen in der Biologie oder Medizin äußerst wichtig ist. Heute sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler damit in der Lage, Kräfte von Zellen in lebenden Organismen zu messen, um neue Erkenntnisse zur Erforschung von Krankheiten wie Krebs oder Gefäßerkrankungen zu gewinnen. Auch die Stärke der Kontraktion einer einzelnen Muskelzelle kann präzise gemessen werden.

Arthur Askhins Erfindung ist zudem Wegbereiter von optischen Fallen für Atome. Eine Weiterentwicklung davon ist das sogenannte „Förderband aus Licht“, das einzelne Atome mit Hilfe von Laserstrahlen sortieren kann. Diese Technologie könnte Basis eines Rechenwerks für Quantencomputer werden, bei denen Atome künftig als Informationsträger genutzt werden.

Die Deutsche Physikalische Gesellschaft dankt den Autoren Ramon Runde und Cornelia Denz von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.