Quantenphysikerinnen von den Anfängen bis heute 2025

Die Beiträge von Frauen im Bereich der Quantenwissenschaft und Quantentechnologie sollen sichtbar werden. Bekannte und unbekannte Wissenschaftlerinnen, die zum Erfolg der Quantentechnologien beigetragen haben, werden identifiziert und interessante Kurzportraits zur Person und deren Forschung erstellt.

Dies soll sowohl die Sichtbarkeit von Physikerinnen erhöhen, als auch das Interesse von Schüler:innen an der Forschung wecken und die Allgemeinheit für die Quantenwissenschaften begeistern.

Der AKC wird auf verschiedenen Social Media Kanälen diese überregionalen Zielgruppen ansprechen. Über LinkedIn sollen Personen im Bereich der Wissenschaft und Industrie, über Instagram, etc. das jüngere Publikum (Schüler:innen und Studierende) erreicht werden.

November 2025

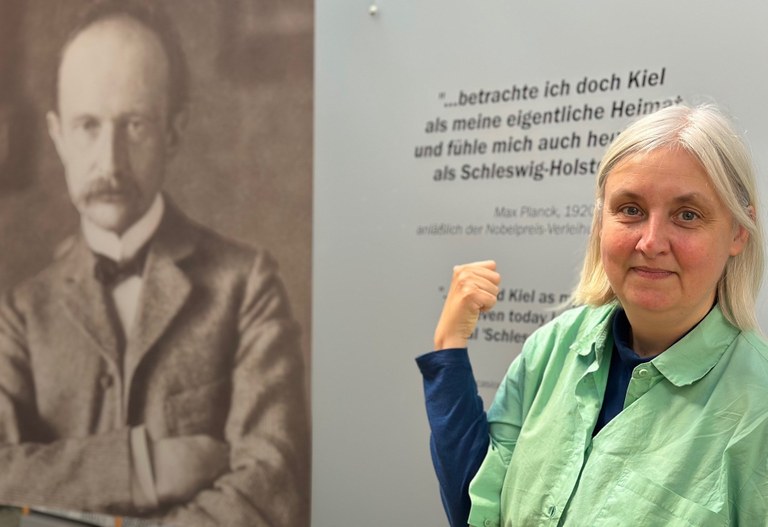

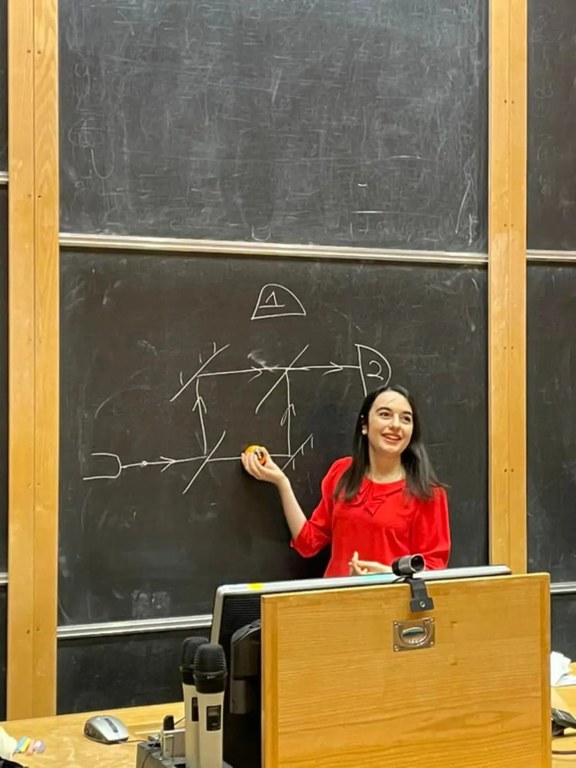

Prof. Dr. Eva Weig 09.11.2025

Eva Weig ist Professorin für Nano- und Quantensensorik an der TU München. Ihre Forschung befasst sich mit nanomechanischen Systemen. Diese freitragend prozessierten Nanostrukturen schwingen ähnlich wie die Saiten einer Gitarre, und werden vor allem in Hinblick auf Anwendungen in der Nano- und Quantensensorik untersucht.

Eva Weig hat Physik an der LMU München und an der University of Oxford studiert. Nach ihrer Promotion an der LMU forschte sie als Postdoktorandin an der University of California in Santa Barbara, wo sie an supraleitenden Quantenbits arbeitet und Expertise in der Herstellung supraleitender Schaltkreise gewinnt. Zurück in München baut sie ihre erste eigene Forschungsgruppe auf, deren Schwerpunkt die Nanomechanik ist.

2013 folgt sie einem Ruf auf eine Professur an die Universität Konstanz. Seit 2020 leitet sie den Lehrstuhl für Nano- & Quantensensorik an der Technischen Universität München, und 2022 wird sie Gründungsdirektorin TUM Zentrums für QuantumEngineering (ZQE). Für ihre Arbeiten zur Mechanik von Nanosystemen an der Grenze zwischen klassischer und Quantenmechanik erhält sie 2011 den Physik-Preis der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen.

Ihre Forschung widmet sich nanomechanischen Systemen – freitragend prozessierten Nanostrukturen, die wie Gitarrensaiten schwingen. Sie untersucht sie sowohl hinsichtlich grundlegender mechanischer Eigenschaften als auch in ihrer Rolle als Koppler zwischen Quantensystemen. Anwendungen in der Nano- und Quantensensorik stehen dabei im Vordergrund. Zum Einsatz kommen optische Messmethoden ebenso wie Mikrowellentechnologie. Weitere Schwerpunkte sind die mechanische Güte, nichtlineare Dynamik, Kopplungsphänomene sowie die dynamische Rückwirkung elektromagnetischer Felder im klassischen und im quantenmechanischen Regime.

Als Direktorin des TUM Zentrums für QuantumEngineering (ZQE) und Mitglied des Exzellenzclusters Munich Center for Quantum Science and Technology (MCQST) treibt Eva Weig gemeinsam mit vielen Kolleginnen und Kollegen die Quantenforschung voran. „Wir freuen uns immer, exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt und auf allen Karrierestufen willkommen zu heißen, die mit uns dieses faszinierende Feld erkunden möchten“, betont sie.

Link: https://www.professoren.tum.de/weig-eva

Oktober 2025

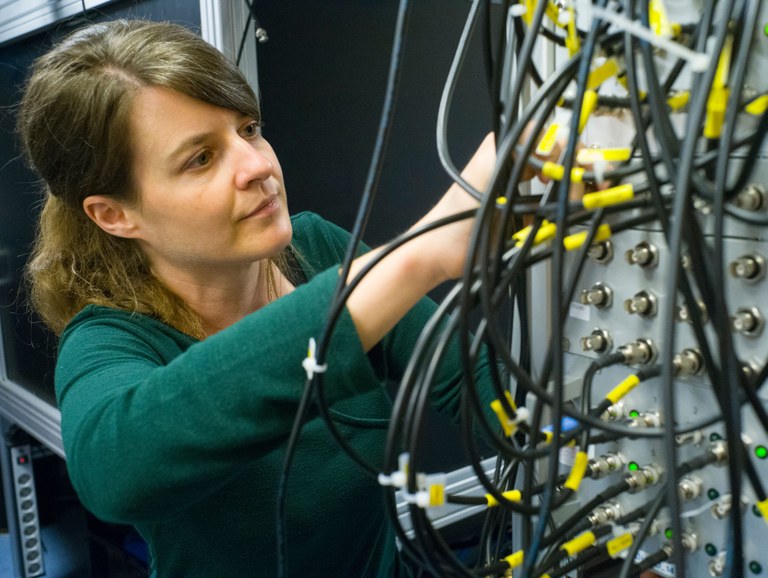

PD Dr. habil. Carola Meyer 26.10.2025

Die Quantenphysik hält immer noch Überraschungen für uns bereit. In der experimentellen Grundlagenforschung kann ich selbst spannende, neue Entdeckungen machen, die noch niemand auf dem Schirm hatte. Diese “Heureka” Momente sind einfach unbezahlbar.”

Carola Meyer leitet die Arbeitsgruppe “Elektronischer Transport” und lehrt als Dozentin am Institut für Physik der Universität Osnabrück.

In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich mit elektrischen Bauelementen aus Kohlenstoffnanostrukturen, die die Elektronen bereits durch die niedrigdimensionale Struktur (0-, 1-, und 2-dimensional) in quantisierte Zustände mit besonderen Transporteigenschaften zwingen. Diese Bauelemente nutzt sie, um Wechselwirkungen und Dynamiken von magnetischen oder biologisch relevanten Molekülen zu erforschen. Dazu benutzt sie quantenphysikalische Effekte wie den elektrischen Transport durch Quantenpunkte und den Tunnelmagnetowiderstand (TMR).

Bereits in ihrer Promotion am Hahn-Meitner Institut (heute Helmholtz-Zentrum Berlin) befasste Carola Meyer sich mit endohedralen Fullerenen als Quantenbits (Qbits). In ihrer Postdoc Zeit an der TU-Delft in der Gruppe Kouwnhoven arbeitete sie zu Quantentransport in Kohlenstoffnanoröhren (CNTs). Diese Arbeiten setzte sie ab 2006 mit einer eigenen Nachwuchsgruppe am Forschungszentrum Jülich an chemisch funktionalisierten CNTs fort. Dort kamen am Peter Grünberg Institut (PGI) dann die TMR Experimente hinzu.

“Ich durfte Magnetotransport an einem der wohl besten Orte dafür lernen. Herr Grünberg kam gern zu mir ins Büro, um über Quantenphänomene zu diskutieren, und ich habe in seiner MBE die ferromagnetischen Kontakte für meine Bauelemente hergestellt.”

Nach erfolgreichem Tenure-Track Verfahren erhielt Carola Meyer eine Festanstellung am PGI. Seit 2017 ist sie mit einer Dauerstelle an der Universität Osnabrück im Institut für Physik beschäftigt, wo sie 2024 ihre Habilitation abschloss.

“Ich möchte mein Wissen und meine experimentelle Erfahrung nicht nur in der Forschung einsetzen und erweitern, sondern auch an die nächste Generation von Physiker*innen weitergeben und dabei die Faszination der Quantenmechanik vermitteln.”

September 2025

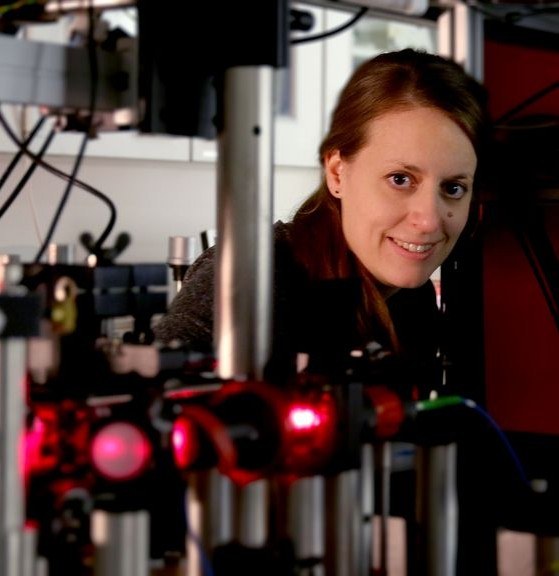

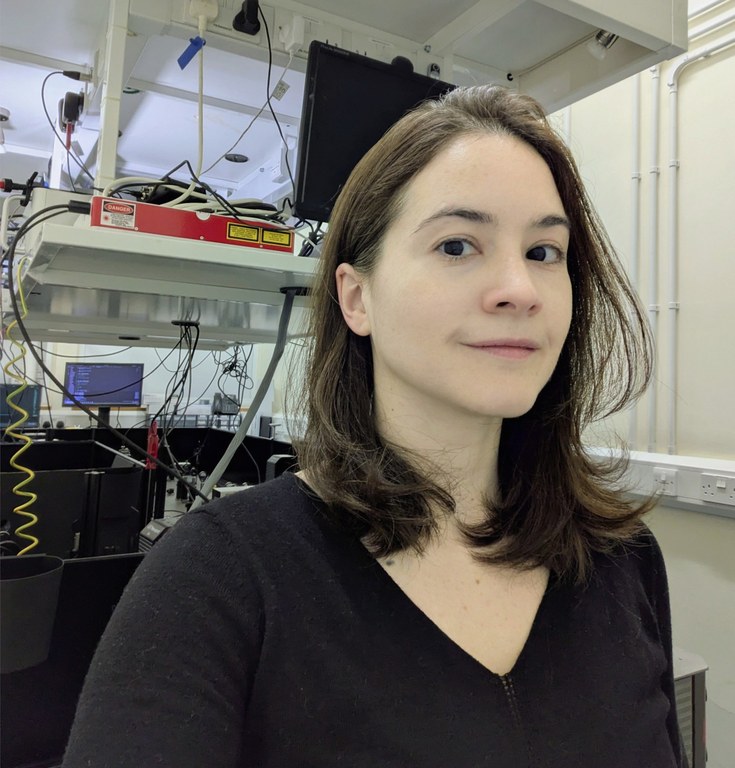

Dr. Sara Skoff 07.09.2025

Sarah M. Skoff ist Gruppenleiterin der Gruppe Festkörperquantenoptik und Nanophotonik.

In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich mit Quantenemittern, die in Festkörpern z. B. zweidimensionale Materialien integriert werden können und grosses Potenzial haben für neue Quantentechnologien verwendet zu werden. Weiters kommen in ihrer Forschungsgruppe auch nanophotonische Bauteile für hochpräzise Sensorik in Verwendung.

„Die Möglichkeit einzelne Fehlstellen in Festkörpern, die als Quanenemitter fungieren können, optisch sehen und auch kontrollieren zu können ist ein wichtier Schritt in der Skalierbarkeit und Miniaturisierung von neuen Quantentechnologien. Die Entwicklung dieser Kontrolle und den optischen Methoden ermöglicht es uns dann auch, neue nanophotonische Plattformen für weitreichende Applikationen z.B. Nanoplastikdetektion, zu verwenden.“

http://www.skofflab.com/

Die gebürtige Österreicherin verbrachte fast 8 Jahre ihrer wissenschaftlichen Laufbahn in England, wo sie 2011 ihren PhD in Physik am Center for Cold Matter am imperial College London abschloss.

Nach einer zusätzlichen PostDoc-Zeit im Forschungsfeld „Kalte Moleküle“ wechselte sie dann an die Technische Universität Wien und begann an Quantenemittern in Festkörpern zu forschen. Seit 2018 ist sie Juniorgruppenleiterin für „Festkörperquantenoptik und Nanophotonik“ und seit 2022 Elise Richter Fellow des FWF, was das Antreten einer Exzellenzlaufbahnstelle ermöglichte.

„Die Möglichkeit neue Ideen in einem Labor zu verwirklichen und als erste neue Ergebnisse zu sehen, ist wohl eines der größten Privilegien, die die Arbeit in der wissenschaftlichen Forschung bereitstellt.“

August 2025

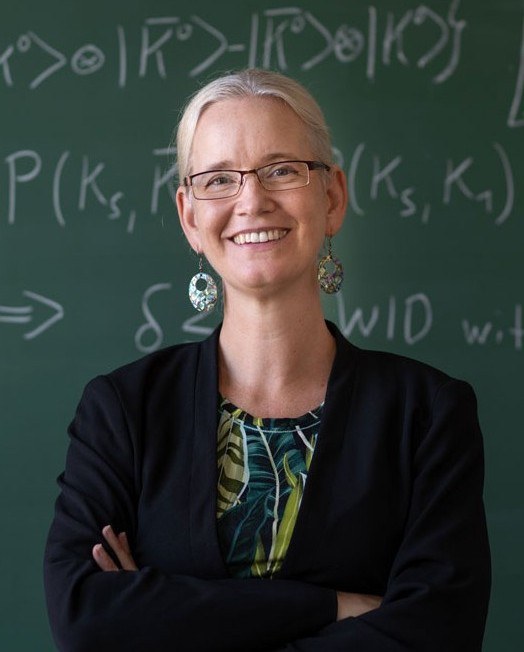

Prof. Dr. Monika Aidelsburger 31.08.2025

Monika Aidelsburger (geb.1987) ist eine deutsche Physikein. Sie arbeitet in der experimentellen Quantenphysik, insbesondere im Bereich Quantensimulation und ultrakalte Quantengase, die in optischen Gittern gefangen sind. Sie ist Professorin an der LMU in München und arbeitet am MPI für Quantenoptik in Garching.

Sie studierte an der LMU Physik und Promovierte 2015 „summa cum laude“. München übernahm Aidelsburger 2017 die Leitung einiger Forschungsgruppen am Lehrstuhl für Quantenoptik an der LMU und wurde mit 32 Jahren als Professorin auf den Lehrstuhl für Synthetische Quantenmaterie berufen. Seit Juni 2023 ist sie auch Leiterin einer W2-Forschungsgruppe „Kontrollierte Quantensysteme“ am MPI für Quantenoptik in Garching.

Bildrechte: privat

Sie befasst sich mit Gittereichtheorien und deren Kopplung an fermionische Materie. Sie führt Quantensimulationen der Vielkörperphysik durch. Diese Simulationen können ein hohes Maß an Kontrolle und ein komplexes physikalisches Verhalten erreichen. Sie können so gestaltet werden, dass sie Phasen außerhalb des Gleichgewichts und topologische Gittermodelle untersuchen. Ihre Experimente beinhalten typischerweise eine Laserkühlstufe, in der Atome auf sehr niedrige Temperaturen abgekühlt werden, die sie in optische Potentiale einfängt, die durch interferierende Laserstrahlen erzeugt werden.

Monika Aidelsburger erhielt 2021 den Alfred-Krupp-Förderpreis für junge Hochschullehrer und den Klung-Wilhelmy-Wissenschaftspreis. Der Schweizerische Nationalfonds nominierte Monika Aidelsburger im gleichen Jahr für AcademiaNet. 2022 wurde sie in die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech) gewählt.

Bildrechte: Kraemer/ Krupp Stiftung

https://de.wikipedia.org/wiki/Monika_Aidelsburger

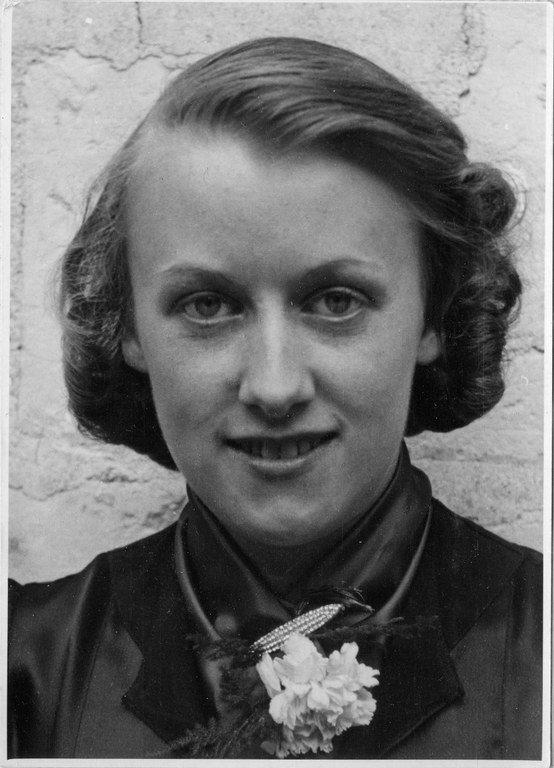

Prof. Dr. Eleonore Trefftz (1920 - 2017) (Eine der Ersten!) 24.08.2025

Eleonore Trefftz wurde am 15.08.1920 in Aachen geboren uns am 22.10.2017 in München gestorben. Sie war eine deutsche Physikerin und Mathematikerin, die ab 1972 das erste weibliche Wissenschaftliche Mitglied am MPI für Physik und Astrophysik war. Sie war die vierte Frau, die bei der MP-Gesellschaft zum Wissenschaftlichen Mitglied ernannt wurde.

Eleonore Trefftz begann Sommer 1941 in Dresden das Studium der Physik und der Mathematik und wechselte zum Hauptstudium nach Leipzig. Dort legte im Februar 1944 die Diplom-Hauptprüfung „mit Auszeichnung“ ab und wurde Assistentin des Physikers Friedrich Hund. Im Oktober 1945 verteidigte Eleonore Trefftz ihre Dissertation zum Thema „Curie-Umwandlung von Mischkristallen auf Grund klassischer Statistik“ und legte die Prüfung mit dem Prädikat „mit Auszeichnung“ ab. Kurz danach, im Januar 1946 wurde sie an der TH Dresden angestellt.

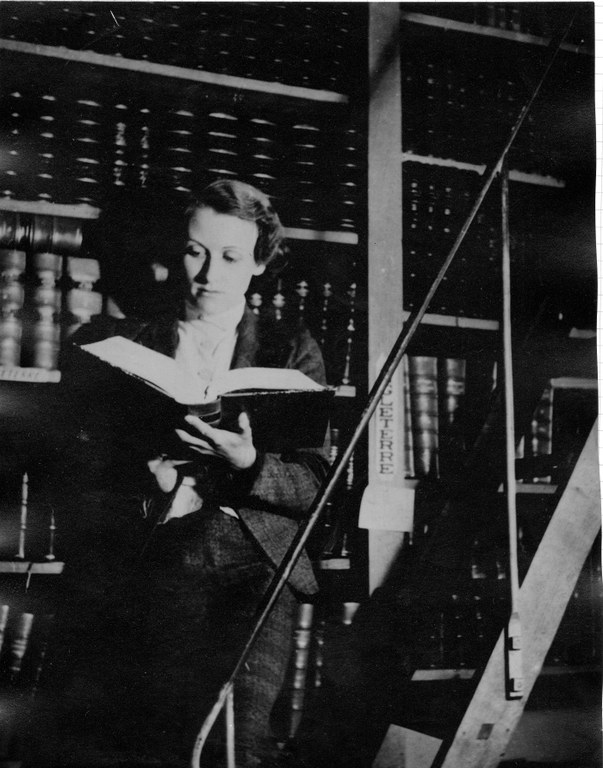

© Universitätsarchiv Leipzig: Ausweisbild aus ihrem Studierendenausweis der Uni Leipzig

Im Sommer 1948 verließ Eleonore Trefftz die Technische Hochschule Dresden und wechselte an das MPI für physik in Göttingen. Mit dem dort verdienten Geld finanzierte sie das Studium ihres Bruders. Trefftz forschte über die Theorie der Übergangswahrscheinlichkeiten von Spektrallinien und ihre praktische Berechnung.

Sie zog mit dem MPI für Physik, dessen Institutsdirektor Werner Heisenberg war, 1958 nach München um. 1972 wurde sie zum „Wissenschaftlichen Mitglied“ der Max-Planck-Gesellschaft berufen. Ihrer Abteilung war auch eine Gruppe zur Quantenchemie angegliedert.

Bild: Eleonore Trefftz, 1997 in Göttingen anlässlich der Trauerfeier für den Physiker Friedrich Hund. (Wikipedia)

Eleonore Trefftz weilte während der deutschen Teilung mehrfach in Dresden, unter anderem bei einer Tagung anlässlich des 25. Todestages ihres Vaters (1962) und bei der Aufstellung der Büste ihres Vaters an der TU 1987).

Die Technische Universität Dresden hat ein Gastprofessorinnenprogramm, das den „bestehenden Ungleichheiten insbesondere bei der Besetzung von Professuren an der TU Dresden“ entgegenwirken soll, nach Eleonore Trefftz benannt.

Eleonore Trefftz starb im Oktober 2017 im Alter von 97 Jahren.

Der Asteroid (7266) Trefftz wurde nach ihr benannt.

Dr. Luise Hedwig Herzberg geb. Oettinger (1906-1971) (Eine der Ersten!) 17.08.2025

Luise Hedwig Herzberg (* 22.11.1906 als Luise Hedwig Oettinger in Nürnberg; † 3.6.1971 in Ottawa) war eine deutsch- kanadische Physikerin. Ihr Hauptinteresse in Kanada galt der Spektroskopie der Sonne und photochemischen Prozessen in der oberen Atmosphäre aufgrund der Sonnenaktivität.

Nach ihrer Schulausbildung in Nürnberg studierte sie zunächst bis 1926 Maschinenbau an der TH München, dann Physik in Göttingen, unter anderem bei James Franck.

Bild: Dokumentation Dr. Dorothee Hoppe vom Arbeitskreis Stolpersteine - aus Privatbesitz

Nach einem Auslandsjahr an der University of Austin, Texas, kehrte sie zurück und lernte den Physiker Gerhard Herzberg kennen. Sie heirateten am 30. Dezember 1929 in Nürnberg. Nach ihrer Hochzeit gingen die beiden an die Universität Darmstadt, wo beide Ehepartner wissenschaftliche Forschung betrieben. 1933 wurde Luise Herzberg an der Universität Frankfurt mit der Arbeit Über ein neues Bandensystem des Berylliumoxyds und die Struktur des Be O-Moleküls promoviert, vermutlich als eine der letzten Frauen als auch als eine der letzten als Juden geltenden Personen im damaligen Deutschland. Sie erhielt jedoch noch im gleichen Jahr Berufsverbot, ihr Mann 1935. Nur wenige Monate vor Inkrafttreten der Nürnberger Gesetze emigrierten die Herzbergs nach Kanada, wo Gerhard durch die Vermittlung von John Spinks eine Gastprofessur an der University of Saskatchewan gefunden hatte.

Auch dort publizierte Luise Herzberg anfangs noch Ergebnisse ihrer Forschung, reduzierte aber ihre wissenschaftliche Arbeit, als 1936 ihr Sohn Paul und 1938 ihre Tochter Agnes geboren wurden. Erst als die Familie 1948 nach Ottawa zog verstärkte Luise Herzberg die wissenschaftliche Arbeit wieder und nahm sie Ende der 1950er Jahre schließlich in vollem Umfang wieder auf: Sie konnte am Dominion Observatory, danach im Strahlenphysikalischen Labor in Shirleys Bay arbeiten. Insgesamt publizierte sie 33 wissenschaftliche Arbeiten.

Luise Herzberg starb am 3. Juni 1971, kurz vor ihrer geplanten Pensionierung, und nur wenige Monate bevor ihr Mann Gerhard Herzberg den Nobelpreis erhielt.

2010 veröffentlichte Luise Herzbergs Sohn Paul ihre Biografie, Luise Herzberg, Astrophysicist

Paul A. Herzberg: Luise Herzberg, astrophysicist : a memoir. York University Bookstore, Toronto 2010

2010 wurden an der Universität Darmstadt Stolpersteine für Luise und Gerhard Herzberg verlegt.

Bild: privat von Michaela Rützel - Arbeitskreis Stolpersteine

weitere Informationen:

Die Stolpersteine wurden im März 2010 vor dem Haupteingang der Technischen Universität Darmstadt, Hochschulstraße, verlegt, dazu waren auch die Tochter Agnes und ihre Familie angereist.

Frau Dr. Dorothee Hoppe vom Arbeitskreis Stolpersteine hat seinerzeit zum Leben und Schicksal der Herzbergs recherchiert.

Sie sind publiziert in der Dokumentation

Stolpersteine in Darmstadt, Bd. 1, 2005 - 2012

hrsg. von Jutta Reuss u. Dorothee Hoppe, Darmstadt 2012

ISBN 978-3-87390-321-0

Die beiden biografischen Skizzen befinden sich auf S. 114f. (Gerhard Herzberg) und S. 115f. (Luise Herzberg)

mit Foto von Luise Herzberg aus Privatbesitz.

(Wenn Sie etwas davon verwenden wollen - bitte gern, mit Hinweis auf die Dokumentation als Quelle.)

Arbeitskreis Stolpersteine in Darmstadt

Michaela Rützel

Heinrich-Delp-Straße 141

64297 Darmstadt

Tel 06151-52725

Mail

Dr. Beatrix Hiesmayr 10.08.2025

Beatrix Hiesmayr lehrt und forscht an der Fakultät für Physik der Universität Wien.

Sie ist dafür bekannt, dass sie verschiedene Bereiche der Physik zusammenbringt, wie etwa die Teilchenphysik mit grundlegenden Fragen der Quantenphysik oder Medizin und Quantenphysik. Sie ist auch aktiv in der Öffentlichkeitsarbeit tätig, hält Vorträge in Schulen oder organisiert Projekte mit Künstlern oder andere Veranstaltungen für Nicht-Physiker.

Bildrechte: © Luiza Puiu/FWF

Beatrix Hiesmayr forscht in mehreren Bereichen der Quantenverschränkung. Die Quantenverschränkung ist ein Phänomen der Quantenphysik und widerspricht am meisten unserem Weltbild. Sind zwei Teilchen miteinander verschränkt, besteht auch über große Entfernung eine quantenmechanische Verbindung. Diese Verschränkung ist mittlerweile experimentell vielfach nachgewiesen. 2022 erhielt Anton Zeilinger den Nobelpreis für Physik für seine Forschung zur Quantenverschränkung.

Bei Beatrix Hiesmayr spielt die Quanteninformation in ihren Arbeiten zwischen Grundlagenforschung, Theorie und Anwendung eine vielfältige Rolle. So ist Beatrix Hiesmayr beispielsweise Teil eines internationalen, multidisziplinären Teams von Forschenden, das daran arbeitet, die Positronen-Emissions-Tomografie (PET) - ein spezielles nuklearmedizinisches Verfahren, das in der Krebserkennung genutzt wird - zu verbessern. Der Schlüssel dabei: die Quanteninformation. "Wir wollen den Ärztinnen und Ärzten Quantenmarker geben: Welcher Krebs ist es, in welchem Stadium ist er."

Beatrix Hiesmayr wird am 18. August beim Symposium "100 Jahre Quantenphysik" vortragen, das in Wien stattfindet und kostenfrei zugänglich ist.

https://oe1.orf.at/programm/20250605/797316/Revolutionaer-forschen-mit-Quanteninformation

https://scilog.fwf.ac.at/magazin/die-mit-den-zwei-tueren

Dr. Anne Marie Katsch (Eine der Ersten!) 03.08.2025

Diese Physikerin stehen stellvertretend für mehrere junge Physikerinnen, die auf dem Gebiet der Quantenphysik geforscht hatten. Oft bis zur Promotion. Anschließend mussten sie die Hochschulen verlassen, da ihnen keine Stellen angeboten wurden/ werden konnten. Sie konnten unbezahlt weiterarbeiten oder verdienten sich ihren Unterhalt im Schuldienst. Es ist wenig über sie bekannt - außer ihren Veröffentlichungen.

Physikerinnen in Marburg:

Anne Marie Katsch (1897 - ?) aus Berlin-Charlottenburg war die dritte Doktorandin der Physik an der Universität Marburg. Um sich zu finanzieren, nahm sie 1923 eine Stelle in der Dr. Erich F. Huth GmbH, Gesellschaft für Funkentelegrafie in Berlin an und reichte zwei Jahr später ihre Dissertation „Über den Einfluß eines Kontaktpotentials bei verschiedenen Gittermaterialien in Glühkathodenlampen“ ein. In ihrem Lebenslauf schreibt sie dazu: “Aus pekuniären Gründen sah ich mich jedoch genöthigt, im Dezember 1922 mein Studium abzubrechen und trat als Physikerin in die Industrie ein.” Nach ihrer Promotion arbeitet Katsch weiterhin als Physikerin in der Gesellschaft für Funkentelegrafie.

- Renate Tobies in ihrem Werk „‘Aller Männerkultur zum Trotz‘- Frauen in Mathematik, Naturwissenschaften und Technik“

- https://link.springer.com/article/10.1007/BF01331672

Juli 2025

Eva Rindal (Eine der Ersten!) 27.07.2025

Diese Physikerin stehen stellvertretend für mehrere junge Physikerinnen, die auf dem Gebiet der Quantenphysik geforscht hatten. Oft bis zur Promotion. Anschließend mussten sie die Hochschulen verlassen, da ihnen keine Stellen angeboten wurden/ werden konnten. Sie konnten unbezahlt weiterarbeiten oder verdienten sich ihren Unterhalt im Schuldienst. Es ist wenig über sie bekannt - außer ihren Veröffentlichungen.

Eva Rindal (1908 - ?) war eine dänische Naturwissenschaftslehrerin. Von 1934 bis 1972 unterrichtete sie am N. Zahle Seminarium Physik, Mathematik, Chemie und Astronomie. (Photo: Niels Bohr Archiv 1938 Fotograf Ukendt)

Das N. Zahles Seminarium war ein Lehrerseminar, das 1851 von Natalie Zahle gegründet wurde. Natalie Zahle war eine dänische Verfechterin des Frauenrechts auf Bildung und Unabhängigkeit.

Eva Rindal konnte mit Hans Kopfermann in Kopenhagen bei Niels Bohr arbeiten. Sie forschte über die Kernmomente des Xenons und veröffentlichte 1933 (erschienen 1.7.34) in der Zeitschrift für Physik.

Das in einem Geissler-Rohr erzeugte Xenonspektrum wurde auf Hyperfeinstruktur untersucht. Es konnten daraus die Kernmomente der beiden ungeraden Xenonisotopen bestimmen.

https://www.semanticscholar.org/paper/%C3%9Cber-die-Kernmomente-des-Xenons-Kopfermann-Rindal/7bd2a104370382254243456eef90d262dec35f14

Hans Kopfermann: Aufenthalt in Kopenhagen bei Niels Bohr - Zusammenarbeit mit Eva Rindal

Das Arbeitsgebiet von Hans Kopfermann war die experimentelle optische Spektroskopie, in die er durch James Franck in Göttingen eingeführt worden war. Sein besonderes Interesse gehörte der Untersuchung der Hyperfeinstruktur der optischen Spektren und deren physikalischer Deutung, insbesondere solcher, die Einsichten in die Wechselwirkungen zwischen dem Atomkern und der Elektronenhülle geben. Damit hat er der modernen Kernphysik wesentliche Impulse gegeben und mit den von ihm gemessenen mechanischen, elektrischen und magnetischen Momenten der Kerne die Grundlage für die Aufstellung der heute gültigen Kernmodelle geschaffen. K.s erste spektroskopische Arbeiten (1924–31) befassten sich mit den durch die damals entstehende Quantentheorie aufgeworfenen Problemen der Strahlenemission der Hülle. Wissenschaftliches Aufsehen erregte er mit seinen Arbeiten über die Hyperfeinstruktur im Bleispektrum (1931), mit denen er auch sein späteres Arbeitsgebiet eröffnete. Er untersuchte die Spektren an getrennten Isotopen und konnte so den Einfluss verschiedener Kerne auf dieselbe Elektronenhülle nachweisen. Analoge Untersuchungen dehnte er später auf andere Elemente aus, wobei er nicht nur die optisch-spektroskopischen Messmethoden laufend verfeinerte, sondern auch andere Methoden, so die Atom- und Molekularstrahlmethode und später die Hochfrequenz-Spektroskopie zu Hilfe nahm.

https://www.deutsche-biographie.de/gnd102699933.html#ndbcontent

Dr. Charlotte Kellner (1904 - 1983) (Eine der Ersten!) 20.07.2025

Charlotte Kellner, geb. Sperling (15.10.1904 in Schöneberg -16.9.1983 in London) war eine deutsch-britische Physikerin. forschte über Infrarot Spektroskopie. Sie promovierte in Berlin und arbeitete zunächst am Institut für Strahlenforschung der Berliner Universität. 1929 heiratete sie und behielt nach der Scheidung den Namen Kellner. Aufgrund ihrer jüdischer Herkunft verlor sie 1933 ihre Arbeit und emigrierte nach England. Ende 1933 begann sie in London am Imperial College als Physikerin zu arbeiten. Sie erhielt verschiedene Stipendien und Förderungen (DFG, Jewish Professional Committee, Academic Asstistance Council, Rockefeller Foundation Grant). Aufgrund ihrer deutsche Herkunft verlor sie mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges als "enemy alien" vorübergehend wieder ihre Stelle. In Deutschland wurde sie nach ihrer Emigration als Staatsfeindin geführt. Das Reichssicherheitshauptamt in Berlin setzte sie auf die Sonderfahndungsliste G.B., ein Verzeichnis von Personen, die im Falle einer deutschen Invasion durch die SS und verhaftet werden sollten.

Schon 1941 konnte sie ans College zurück und erhielt 1944/45 eine feste Anstellung als Lecturer am Imperial College.

https://academictree.org/physics/peopleinfo.php?pid=73578

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.1936.0182

Dr. Marietta Blau (1894 - 1970) (Eine der Ersten!) 13.07.2025

Marietta Blau (29.4.1894 - 27.1.970) war eine österreichische Physikerin. Marietta Blau studierte von 1914 bis 1918 an der Universität Wien Physik und Mathematik. Ihre Promotion erfolgte 1919 über das Thema „Über die Absorption divergenter γ-Strahlung“.

Da ihr eine akademische Laufbahn im Österreich in der Zeit zunächst unmöglich erschien, arbeitete sie von 1920 bis 1921 in der Röntgenröhrenfabrik Fürstenau in Berlin. Danach ging sie an die Universität Frankfurt an das Institut für physikalische Grundlagen der Medizin, wo sie vor allem mit dem Unterricht von angehenden Ärzten in Röntgenphysik befasst war. Ab 1923 arbeitete sie wieder in Wien als freie, d. h. unbezahlte wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Radiumforschung. Finanziell war sie auf die Unterstützung ihrer Familie und auf kleine wissenschaftliche Hilfstätigkeiten angewiesen. Forschungsaufenthalte in Göttingen bei Robert Wichard Pohl und am Radium-Institut in Paris (1932/1933) wurden ihr durch ein Stipendium des Verbandes der Akademikerinnen Österreichs ermöglicht.

Marietta Blau beschäftigte sich hauptsächlich mit der photographischen Methode zum Nachweis einzelner Teilchen, insbesondere Alphateilchen und Protonen, und die Bestimmung ihrer Energie anhand der Bahnspuren, die sie in Emulsionen bewirken. Dafür erhielten Blau und ihre Mitarbeiterin Hertha Wambacher 1936 den Haitinger-Preis und 1937 den Lieben-Preis der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Als Höhepunkt ihrer gemeinsamen Arbeit entdeckten die beiden 1937 in Photoplatten, die in der Messstation Hafelekar der Universität Innsbruck in einer Seehöhe von 2.300 m der kosmischen Strahlung ausgesetzt worden waren. „Zertrümmerungssterne“, das sind sternförmig verlaufende Teilchenbahnspuren von Kernreaktionen (Spallationsereignissen) der Teilchen der kosmischen Strahlung mit Kernen der photographischen Emulsion.

1938 sah sich Blau kurz vor dem "Anschluss" wegen ihrer jüdischen Abstammung gezwungen aus Österreich zu emigrieren, was einen schweren Einbruch ihrer wissenschaftlichen Karriere bedeutete. Sie wandte sich zunächst nach Oslo und ging dann über Vermittlung von Albert Einstein an die Technische Hochschule in Mexico-Stadt. 1944 nahm sie die Gelegenheit wahr, in die USA zu übersiedeln. Etwa zehn Jahre lang hatte sie nur wenig Möglichkeiten zu längerer ernsthafter wissenschaftlicher Arbeit, während ihre in Wien zurückgelassenen halbfertigen Arbeiten durch ihre dortigen Kollegen weitergeführt wurden, ohne ihren Namen zu erwähnen.

Bild: Marietta Blau 1927 in ihrer Werkstatt

In den USA arbeitete Blau bis 1948 in der Industrie und war danach bis 1960 an wissenschaftlichen Einrichtungen an der University of Miami tätig. Sie war für den Einsatz der photographischen Methode zur Teilchendetektion bei Hochenergieexperimenten an Teilchenbeschleunigern zuständig. Sie wurde zusammen mit Wambacher durch Erwin Schrödinger für den Nobelpreis vorgeschlagen. Diesen erhielt jedoch Cecil Powell, dessen Arbeiten wesentlich durch die von Blau und Wambacher inspiriert worden waren. In seiner Nobelpreisansprache erwähnte Powell die beiden Wissenschaftlerinnen mit keinem Wort. Bis 1957 wurde sie von Schrödinger insgesamt drei Mal für Physik und einmal für Chemie vorgeschlagen, von Hans Thirring einmal für Physik, erhielt ihn aber nie.

1960 kehrte Blau nach Österreich zurück, wo sie trotz angeschlagener Gesundheit bis 1964 wieder am Radiuminstitut unbezahlt ihren Forschungen nachging. Sie leitete eine Arbeitsgruppe, die photographische Aufnahmen von Teilchenbahnspuren von Experimenten am CERN analysierte, und betreute noch eine Dissertation auf diesem Gebiet. 1962 verlieh die Österreichische Akademie der Wissenschaften Blau den Erwin Schrödinger-Preis, eine Aufnahme in die Akademie blieb jedoch aus.

1970 starb Marietta Blau völlig verarmt in Wien an Krebs. Ihre Erkrankung wird mit jahrelangem ungeschütztem Arbeiten mit radioaktiven Substanzen sowie mit Zigarettenrauchen in Zusammenhang gebracht. In keiner wissenschaftlichen Zeitschrift erschien ein Nachruf.

2004 wurde an ihrem ehemaligen Gymnasium eine Gedenktafel enthüllt und die Stadt Wien benannte die Marietta-Blau-Gasse im 22. Bezirk nach ihr. 2005 benannte die Universität Wien einen Saal nach Marietta Blau.

Prof. Dr. Elisabeth Karamichailova (Eine der Ersten!) 06.07.2025

Elisabeth Karamichailova (1897 - 1968) forschte an Szintillationsphänomenen,

also an Teilchen, die überschüssige Anregungsenergie durch Photonen ausstrahlen.

Sie promovierte in Wien, arbeitete am dortigen Institut für Radiumforschung, dann als Research Fellow in Cambridge, leitete später die Abteilung für Atomphysik an der Universität in Sofia, Bulgarien, und wurde dort Professorin. Sie arbeitete unter anderem mit Berta Karlik zusammen an der Detektion von Strahlung.

Juni 2025

Prof. Dr. Berta Karlik (24.1.1904 – 4.2.1990) (Eine der Ersten!) 29.6.2025

Berta Karlik (1904-1990) war Kernphysikerin und anerkannte Größe in der internationalen Atomforschung. Sie hat den damaligen Stand der Quantenphysik für ihre Arbeit verwendet und damit ihre Erkenntnisse bestätigt. Sie war Leiterin des Radiuminstituts und die erste ordentliche Professorin an der Universität Wien. Mit dem Nachweis der Isotope des Astats in den natürlichen Zerfallsreihen vervollständigte sie eine Lücke des Periodensystems. Für ihre Arbeit erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen.

Berta Karlik. © AÖAW, Bildarchiv, P-1357-B

Für ihre Doktorarbeit forscht sie über Szintillation am Radiuminstitut, dem weltweit ersten Institut zur Erforschung der Radioaktivität, das zur Akademie der Wissenschaften gehörte. Nach der Promotion 1928 folgt ein Lehramtsstudium mit kurzer Lehrtätigkeit. Danach setzt sie ihre wissenschaftliche Karriere am Radiuminstitut fort.

Durch ein Auslandsstipendium kam sie 1930 nach London zu William Bragg und traf auch Ernest Rutherford. Auf dem Rückweg über Paris begegnete sie Marie Curie. 1932 kehrte sie nach Wien zurück und erhielt am Radiuminstitut eine Anstellung als wissenschaftliche Hilfskraft. Mit ihrer Habilitationsschrift "Die Grenzen der Nachweisbarkeit der schweren Edelgase im Helium" bekommt sie wenige Jahre später als erste Frau in Österreich die Lehrbefugnis für Physik verliehen.

Ihr gelingt gemeinsam mit Traude Bernert der Nachweis des Elements 85, die Astat-Isotope-215, -216 und -218. Zur Identifizierung wurde die emittierte Energie gemessen, die während des Zerfalls frei wird und für jedes Element charakteristisch ist.

US-amerikanischen Wissenschaftler haben das Isotop Astat-211 bereits zwei Jahre zuvor künstlich synthetisiert und nachgewiesen. Karlik und Bernert wurden 1947 für ihre Leistungen mit dem Haitinger-Preis ausgezeichnet, den Karlik bereits 1933 erstmals erhalten hatte.

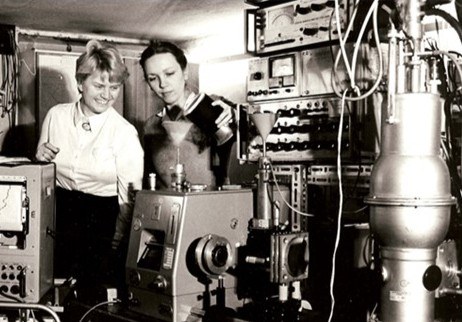

Bild: Berta Karlik mit Traude Bernert; 1942

1945 übernimmt Karlik die provisorische Leitung des Radiuminstituts und 1947 wurde sie von der Österreichische Akademie der Wissenschaften Karlik offiziell zum Vorstand des Radiuminstituts ernannt. Im gleichen Jahr wurde sie von der Universität Wien zur außerordentlichen Universitätsprofessorin ernannt. 1973 wählt die Akademie der Wissenschaften Karlik als erste Frau zum wirklichen Mitglied.

Ein Jahr später erfolgt ihre Emeritierung. Kurz nach ihrem 86. Geburtstag stirbt sie 1990 in Wien.

https://www.oeaw.ac.at/175-jahre/personen/stelen/berta-karlik

https://www.oeaw.ac.at/news/weltfrauentag-die-pionierin-berta-karlik

https://lise.univie.ac.at/physikerinnen/historisch/berta-karlik.htm

https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Berta_Karlik

Dr. Dr. Mari Carmen Bañuls 22.06.2025

Mari Carmen Bañuls studied physics at the University of Valencia, where she completed her doctorate in particle physics in 2000. She then moved to the Universidad Politécnica de Valencia, where she carried out research at the Technological Institute for Computer Science (ITI) in the field of computer science on distributed systems. At the same time, she enrolled as a doctoral student and obtained her second doctorate in computer science in 2006.

In 2005, she joined the Theory Department at the MPQ, where she has been leading a research group since 2013. In 2015, she received the Order of Merit "Orden del Mérito Civil" from the Spanish King Juan Felipe alongside 37 other Spanish citizens.

One phenomenon in particular sparked her interest: quantum entanglement—the non-local connection between particles that defies classical intuition. “This relationship is completely counterintuitive,” she explains, “yet it has real, measurable consequences in local experiments.” Because quantum systems are so complex, existing methods often fall short. That’s why researchers like Bañuls work on new, more powerful simulation tools.

Her background in both physics and computer science equips her to tackle this challenge. Her focus lies on tensor networks—mathematical structures that isolate relevant aspects of quantum systems from the vast space of possibilities. These networks allow scientists to simulate specific quantum states, such as those in electron systems or qubits, helping to answer targeted questions about phenomena like high-temperature superconductivity or quantum computing performance.

Bañuls is particularly interested in how quantum states evolve over time—dynamics that ultimately shape the power and outcomes of quantum computers. She also champions collaboration and mentorship, guiding doctoral students and fostering scientific exchange at the institute.

Profile page: https://www.mcqst.de/about/members/mari-carmen-banuls.html

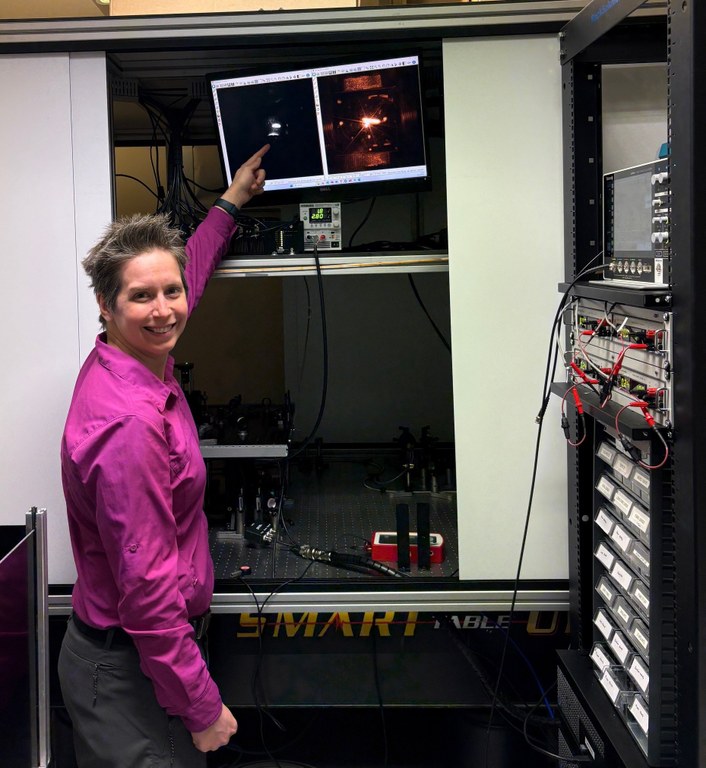

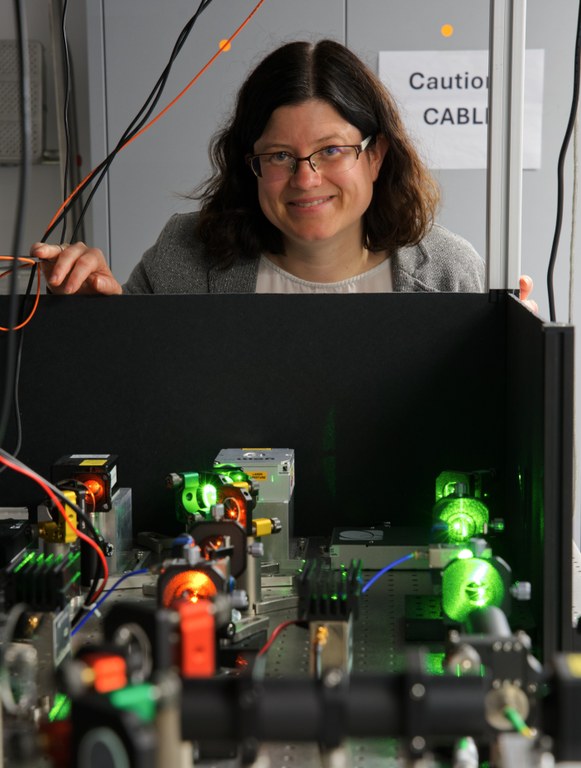

Dr. Carrie Weidner 15.06.2025

Dr. Carrie Weidners Forschung an der University of Bristol, Großbritannien, konzentriert sich auf die Kontrolle und Manipulation von Quantensystemen. Dr. Weidner kombiniert die Techniken experimentelle Quantensensorik, Simulation und Information mit Atomen in optischen Gitterpotentialen.

Nach ihrer Promotion in der Gruppe von Prof. Dana Z. Anderson an der University of Colorado Boulder, USA, wechselte sie als Postdoc an die Universität Aarhus mit dem Schwerpunkt Quantensimulation mittels Quantengasmikroskopie sowie in der Forschung zur robusten Quantenkontrolle und Quantenphysik. Seit 2022 hat sie eine eigene Forschungsgruppe an der University of Bristol und ist Senior Lecturer. Neben ihrer Forschung ist sie auch leidenschaftlich gerne in der Natur unterwegs und treibt Sport, einschließlich des brasilianischen Jiu Jitsu.

Bildrechte: Carrie Weidner

Auf dem Laborbild zeigt Weidner auf den Bildschirm, der eine Wolke mit etwa 1 Milliarde Rubidium-87-Atomen bei etwa 150 µK in einer magneto-optischen Falle zeigt.

English version:

Dr Carrie Weidner’s research at the University of Bristol, UK, focuses on the control and manipulation of quantum systems. Dr Weidner combines the techniques of experimental quantum sensing with simulation, and information using atoms in optical lattice potentials. She is also actively engaged in robust quantum control and quantum physics education. She is passionate about investigating the synergy between physics and integrated optics.

After completing her PhD degree in the group of Prof Dana Z Anderson, at the University of Colorado Boulder, USA, she joined Aarhus University as a postdoc with a focus on quantum simulation using quantum gas microscopy, as well as dabbling in robust quantum control and quantum physics education research. Since 2022, she has had her own research group at the University of Bristol and is a senior lecturer. Besides her research, she is also passionate about being in nature and playing sports, including Brazilian jiu jitsu.

Photo description: In the lab picture, Weidner is pointing to onscreen, which is a cloud of approximately 1 billion rubidium-87 atoms at about 150 µK in a magneto-optical trap.

Dr. Jessica Louise Boland 08.06.2025

Dr. Jesssica Boland ist Forschungsleiterin im Royce-Forschungsbereich „Atoms to Devices“

Jessica ist UKRI Future Leader Fellow und Dozentin (Außerordentliche Professorin) für Funktionsmaterialien und -geräte an der Universität Manchester. Sie leitet die CUSTOM-Einrichtung, die über eine Reihe von Streulicht-Nahfeldmikroskopen verfügt, die die Charakterisierung optoelektronischer Materialien im Nanometer-, Sub-Pikosekunden- und Tieftemperaturbereich ermöglichen.

Jessica absolvierte ihr erstes Studium an der University of Exeter und schloss es 2013 mit einem MPhys mit Berufserfahrung ab. Während dieser Zeit arbeitete sie für Hewlett Packard Labs in Bristol (jetzt Folium Optics ) und führte ihr Forschungsprojekt auf dem Gebiet der Mikrowellenplasmonik durch. Anschließend wechselte sie 2013 an die University of Oxford und machte dort 2017 ihren PhD mit einem Schwerpunkt "Terahertz-Spektroskopie von Halbleiter-Nanodrähten für Geräteanwendungen". Anschließend erhielt sie das renommierte Alexander von Humboldt-Stipendium für eine Postdoc-Stelle an der Universität Regensburg, wo sie Streuungs-Nahfeld-Mittelinfrarotmikroskopie nutzte, um die ultraschnelle Oberflächenladungsträgerdynamik topologischer Isolatoren zu untersuchen. Sie wurde 2018 zur Dozentin für Funktionsmaterialien und -geräte an der Universität Manchester ernannt, zunächst in der Abteilung für Elektro- und Elektronikgeräte, bevor sie 2023 in den Bereich Materialien wechselte.

Jessica gilt als Expertin für Terahertz-Spektroskopie und Mikroskopie von Halbleiter-Nanomaterialien.

Für ihre Forschung wurde sie mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Ihr aktueller Forschungsschwerpunkt liegt auf der Kombination ultraschneller optischer Pump-Terahertz-Sondenspektroskopie mit optischer Nahfeld-Rastermikroskopie. Dadurch entsteht ein einzigartiges Werkzeug zur Untersuchung der ultraschnellen Ladungsträgerdynamik von III-V-Nanostrukturen, 2D-Materialien und topologischen Isolatoren, das direktes Feedback für deren Anwendung in Terahertz-Bauelementen liefert.

Bildrechte: Jessica Boland

As part of the UN International Year of Quantum Science and Technology, the DPG proudly highlights Dr. Jessica Boland, a rising leader in the field of quantum materials and terahertz spectroscopy.

Dr. Boland is a physicist at the University of Manchester and director of the Cryogenic Ultrafast Scattering-type Terahertz-probe Optical-pump Microscopy (CUSTOM) facility. Her work enables nanoscale insights into the ultrafast dynamics of next-generation optoelectronic materials — vital for the advancement of quantum technologies.

Recognized by the Royal Society, the Humboldt Foundation, and the University of Manchester, she is not only an exceptional researcher but also a passionate advocate for equal opportunities in STEM.

🔗 Dr. Boland’s contributions demonstrate that diversity drives innovation — and that quantum science is at its strongest when it includes all voices.

https://www.dpg-physik.de/vereinigungen/fachuebergreifend/ak/akc/publikationen/interviews/boland

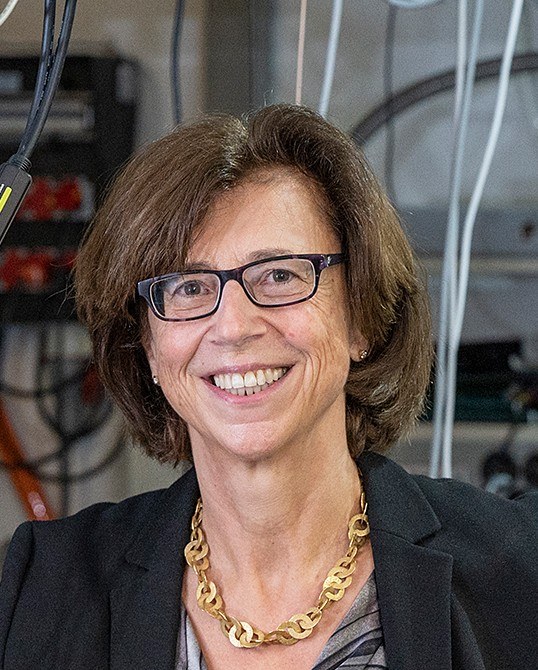

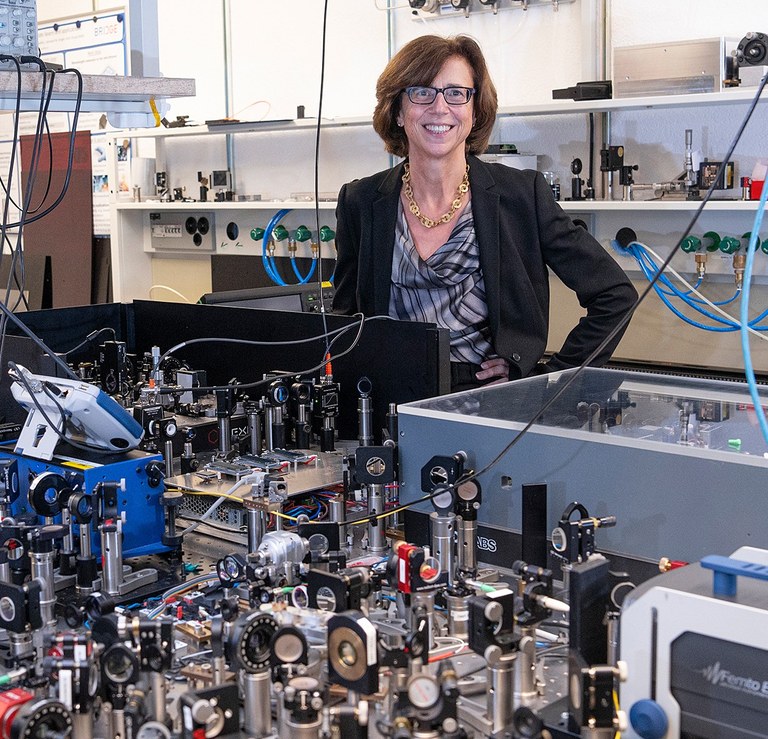

Prof. Dr. Ursula Keller 01.06.2025

Als erste Physikprofessorin an der ETH Zürich und führende Expertin für Ultraschnelle Laserphysik hat sie mit ihren Arbeiten die Präzisionsmesstechnik und Attosekundenphysik revolutioniert. Ihre Erfindung des SESAM (Semiconductor Saturable Absorber Mirror) ermöglichte bahnbrechende Fortschritte in der Lasertechnologie, die heute in Telekommunikation, Medizin und Industrie Anwendung finden.

Sie erhielt u.a. den Europäischen Erfinderpreis vom Europäischen Patentamt für ihr Lebenswerk, den Schweizer Wissenschaftspreis Marcel Benoist. Sie ist Fellow der Optical Society of America (OSA), elected foreign member der Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften, Mitglied der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschafdten und senior member des Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Im Jahr 2008 wurde sie zum Mitglied der Leopoldina gewählt, 2021 zum Mitglied der National Academy of Sciences.

Ihre Forschung zeigt: Quantentechnologie ist nicht nur Theorie – sie verändert Technologien unseres Alltags.

Engagement für mehr Frauen in MINT-Fächern

Von 2010 bis 2022 war sie Direktorin des vom Schweizerischen Nationalfonds finanzierten Forschungsprogramms NCCR MUST (Molecular Ultrafast Science and Technology). In dieser Funktion hat sie sich auch aktiv für die Frauenförderung in MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) Berufen eingesetzt und möchte, dass mehr Frauen mithelfen können, die Zukunft mitzubestimmen. Sie war Gründungspräsidentin des ETH Women Professors Forum, womit ein erster Schritt zur aktiven Begegnung hinderlicher Strukturen und der Verbesserung der „Corporate Governance“ unternommen wurde. Seit November 2021 macht sie anhand ihrer Erfahrungen Vorschläge für konkrete Verbesserungen auf ihrer ETH-Webseite.

Bildrechte: Ursula Keller

Weiterführende Links:

Offizielle Website an der ETH Zürich

https://ulp.ethz.ch/people/prof--ursula-keller.html

Forschungsgruppe, Publikationen und Biografie

European Inventor Award 2018

https://www.epo.org/news-events/events/european-inventor/finalists/2018/keller.html

Auszeichnung für ihre SESAM-Technologie

Frederic Ives Medal der OSA (Optica)

https://www.optica.org/en-us/history_and_biographies/awards/frederic_ives_medal/

Würdigung ihrer Lebensleistung in der Laserphysik

Interview in Nature (2018)

https://www.nature.com/articles/d41586-018-07494-8

Persönliche Einblicke in ihre Karriere

ETH Women Professors Forum

https://equal.ethz.ch/wpf/

Ihr Engagement für Gleichstellung in der Wissenschaft

Mai 2025

Dr. Silvia Motti 25.05.2025

Dr. Silvia Motti, Dozentin für Experimentalphysik an der School of Physics and Astronomy der University of Southampton, untersucht die Photophysik von Halbleitern mittels Laserspektroskopie.

Ihre Gruppe "Semiconductor Photophysics" ist Teil der Gruppe Quantum, Light and Matter. Die Grundlagenforschung an nano- und quantenskaligen Materialien wie Quantenpunkten und 2D-Materialien sowie von niedrigdimensionalen Perowskit-Halbleitern für Anwendungen in der Lichtemission und Quantentechnologien sind zentraler Bestandteil ihrer Forschung.

Dieses Forschungsgebiet faszinierte sie bereits während ihrer Promotion am Politecnico di Milano und Istituto Italiano di Tecnologia in Italien, betreut von Prof. Annamaria Petrozza. Später als Postdoc in der Gruppe von Prof Laura Herz auf dem Gebiet der Terahertz Spektroskopie am Clarendon Laboratory der University of Oxford untersuchte sie die Eigenschaften von Ladungsträgern und die Exzitonenbildung in Halbleitern. Im Jahr 2022 wechselte sie an die University of Southampton, um ihre eigene Forschungsgruppe aufzubauen.

Neben ihrer Forschung ist sie als Teil des Leitungsteam am Southampton CDT for Quantum Technology Engineering beteiligt, das zum Ziel hat, die nächste Generation von Quantenwissenschaftlern und -ingenieuren auszubilden und zu entwickeln. Für Motti ist es bei diesem Projekt am wichtigsten, junge Studierende, insbesondere Mädchen und Kinder mit unterschiedlichen internationalen und ethnischen Hintergründen, von klein auf zu motivieren, zu inspirieren und zu unterstützen, um ihre Beteiligung an der Quantentechnologie zu erhöhen.

Fotos: Silvia Motti

Englischer Text:

Dr Silvia Motti, a lecturer in Experimental Physics at the School of Physics and Astronomy at the University of Southampton, uses laser spectroscopy to investigate the photophysics of materials. Her group 'Semiconductor Photophysics' is part of the Quantum, Light and Matter group. Her research includes fundamental research on nano- and quantum-scale materials such as quantum dots and 2D materials, as well as low-dimensional perovskite semiconductors for applications in light emission and quantum technologies.

This field of research has already fascinated her during her PhD studies at the Politecnico di Milano and Istituto Italiano di Tecnologia in Italy, supervised by Prof Annamaria Petrozza. Later, she joined the Herz group at the Clarendon Laboratory at the University of Oxford, UK, as a postdoctoral researcher on Terahertz spectroscopy, where she investigated charge-carrier properties and exciton formation in semiconductors. In 2022, she joined the University of Southampton to build her own research group.

Besides her research, she is involved in the management team of the Southampton CDT for Quantum Technology Engineering, which aims to train and develop the next generation of quantum scientists and engineers. Most important for Motti about this project is to motivate, inspire, and support young students from early on, especially girls and kids from diverse international and ethnic backgrounds, to increase their participation in quantum technology.

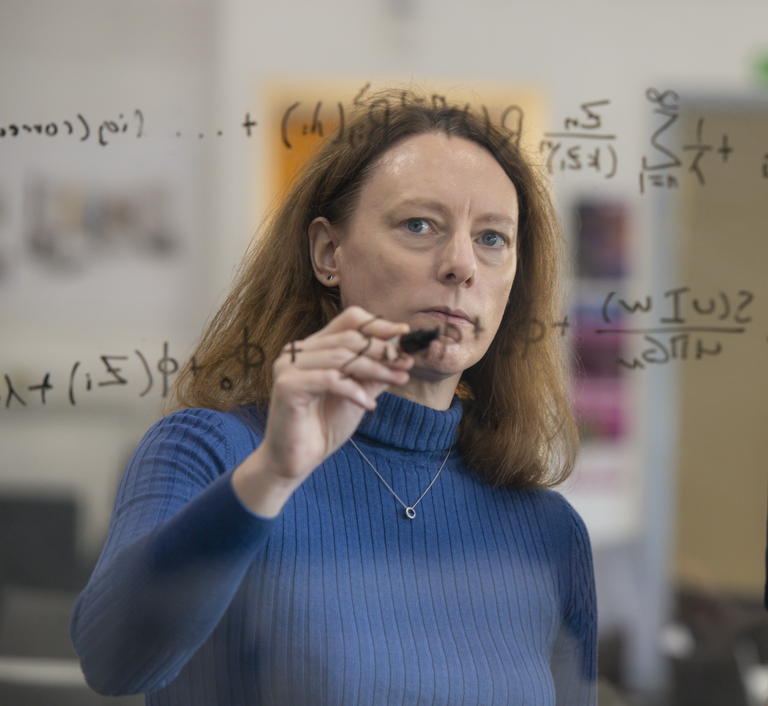

Prof. Dr. Marika Taylor 18.05.2025

Die britische theoretische Physikerin Prof. Dr. Marika Taylor erforscht an der University of Birmingham das

Bildrechte: privat

Prof. Stephen Hawkings Buch "A Brief History of Time" inspirierte sie nach ihrem Schulabschluss Physik zu studieren. Später promovierte sie in der Arbeitsgruppe von Hawking an der University of Cambridge zu dem Thema "Problems in M-theory". In Postdoc-Projekten an der University of Cambridge, Harvard und der Utrecht University vertiefte sie ihren Forschungsschwerpunkt. Aufgrund ihrer international sehr anerkannten Forschung wurde sie mit renommierten Preisen ausgezeichnet, wie dem Mayhew-Preis für herausragende Leistungen in angewandter Mathematik und dem Minerva-Preis der Netherlands Organisation for Scientific Research für ihre Arbeit zur mikroskopischen Beschreibung von Schwarzen Löchern. Darüber hinaus wurde sie in die Young Academy of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences gewählt.

Bildrechte: privat

Für Marika Taylor ist es wichtig, ihr Forschungsgebiet der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Sie beteiligt sich aktiv an Dokumentationen in Radio, Fernsehen und Film und arbeitet mit Künstlern zusammen, um komplexe wissenschaftliche Konzepte zu visualisieren. In einem Projekt z.B. sollte eine Spieluhr die Klänge des Universums hörbar machen.

English Version:

The British theoretical physicist Prof Dr Marika Taylor from the University of Birmingham investigates the holographic principle and its applications to black holes and condensed matter systems based on quantum field theory, string theory, and gravitational physics. She applies computer science-based methods, such as geometric deep learning. Besides being a Professor of Mathematics, Physics and AI, she is also Pro-Vice Chancellor and Head of the College of Engineering and Physical Sciences at the University of Birmingham.

She is fascinated by solving fundamental questions in quantum science using the holographic principle. Her pioneering research in quantum theory contributes to the context of quantum entanglement and geometric deep learning.

She graduated from the University of Cambridge with a thesis titled "Problems in M-theory", supervised by Prof. Stephen Hawking, whose book "A Brief History of Time" inspired her to study Physics after High School. Later, she deepened her research focus as a postdoc, including institutions like Cambridge, Harvard and Utrecht University. During her career, her research has been recognised internationally, and she has been awarded highly renowned prizes, such as the Mayhew Prize for outstanding performance in Applied Mathematics and the Minerva Prize from the Netherlands Organisation for Scientific Research for her work on the microscopic description of black holes. Furthermore, she was elected to the Young Academy of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences.

Taylor also wants to bring her research field closer to publicity. She does this by actively engaging in public engagement and documentaries on radio, television, and film. She has collaborated with artists to visualise complex scientific concepts, including a project that resulted in a music box playing the sounds of the universe.

Prof. Dr. Elke Neu-Ruffing 11.05.2025

Prof. Dr. Elke Neu-Ruffing arbeitet an der RPTU Kaiserslautern Landau und im Landesforschungszentrum OPTIMAS an neuen verbesserten Quantensensoren und deren Anwendungen. Die Arbeitsgruppe adressiert dabei Fragestellungen aus der Biologie, der Chemie oder neue Materialien z.B. für die Spintronik.

„Quantentechnologien der zweiten Generation brauchen interdisziplinäre Ansätze um ihr volles Potential auszuschöpfen.“

Bildrechte: RPTU Kaiserslautern-Landau

Prof. Elke Neu-Ruffing hat seit 2022 eine Professur an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern. Vorher war sie von Februar 2015 bis Januar 2020 Nachwuchsgruppenleiterin an der Universität des Saarlandes, gefördert im BMBF Nachwuchswettbewerb NanoMatFutur. Ihr Forschungsschwerpunkt war:

Diamant-Nano-Rastersonden für Anwendungen in den Lebenswissenschaften

Von 2012 bis 2015 war sie PostDoc im Quantum Sensing Lab, Universität Basel. Ihr Forschungsschwerpunkt war dort:

Rastersonden-Magnetometrie mit einzelnen NV Farbzentren in Diamant.

Die Gruppe von Elke Neu-Ruffing erforscht neuartige Quanten Sensoren. Atomare Defekte in Kristallen sind hochempfindliche, atomar kleine Sensoren z.B. für magnetische Felder, elektrische Felder und die lokale Temperatur. Sie erforschen diese Quantensysteme als Sensoren für die Lebenswissenschaften.

Ihr besonderes Interesse gilt zudem der Kinder-Uni Vorlesung.

Was haben Kühlschrankmagnete, Diamanten und ein Kompass miteinander zu tun? Elke Neu-Ruffing zeigt dazu viele spannende und überraschende Experimente und es gibt sogar einen echten rosa Diamanten zu sehen.

Bildrechte: RPTU Kaiserslautern-Landau

Dr. Paulette Destouches-Février (1914-2013) (Eine der Ersten!) 04.05.2025

Die französische Physikerin, Mathematikerin und Philosophin Paulette Destouches-Février war eine Pionierin der Quantenphysik, Quantenlogik und Informatik, die sich intensiv mit philosophischen Grundlagenfragen der Wissenschaften befasste. (Bildrechte: privat)

Sie wurde am 19. November 1914 in Paris geboren und studierte Philosophie, Mathematik und Physik an der Sorbonne Universität, am Institut Catholique de Paris und an der Universität Dijon. In dieser Zeit lernte sie ihren späteren Ehemann Jean-Louis Destouches kennen, den sie 1940 heiratete. Gemeinsam hatten sie zwei Töchter. 1950 erfolgte die Scheidung. Beide arbeiteten aber weiterhin philosophisch und wissenschaftlich eng zusammen.

Entscheidend für die akademische Karriere beider wurde ihre Mitarbeit in der Forschungsgruppe um Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie am Institut Henri-Poincaré in Paris. De Brogli war einer der bedeutendsten Physiker des 20. Jahrhunderts. Für seine Entdeckung der Wellennatur des Elektrons (Welle-Teilchen-Dualismus) in seiner Dissertation „Recherches sur la théorie des quanta“ und der daraus resultierenden Theorie der Materiewellen erhielt er 1929 den Nobelpreis für Physik. Im selben Jahr wurde er zum Professor für Theoretische Physik am Institut Henri Poincaré in Paris berufen. Paulette erlangte 1939 ein Physikdiplom unter de Brogli mit der Arbeit „Sur l'indiscernabilité des corpuscules“ (DES de physique, Paris, 1937). Die Arbeit wurde im Journal de Physique et Le Radium 1939 publiziert. Paulette arbeitete dann als Lehrerin an Gymnasien und promovierte 1945 mit der der Arbeit „La structure des théories physiques”, publiziert 1951. Sie wurde damit zur Begründerin des Strukturalismus in der Wissenschaftstheorie des 20. Jahrhunderts. Initialzündend für die Rezeption und Adaption ihres wissenschaftsphilosophischen Ansatzes, der u.a. von den Philosophen Yehoshua Bar-Hillel und Joseph D. Sneed übernommen und modifiziert wurde, war eine Reise, die Paulette zusammen mit ihrem Ehemann in die USA unternahm, um an einem Internationalen Symposium zur axiomatischen Methode und Modelltheorie am 4. Januar 1958 an der Universität Berkeley in Kalifornien teilzunehmen, das von Patrick Suppes organisiert wurde. Auf dieser Konferenz stellte sie ihre Doktorarbeit in Englisch vor: „Logical structure of physical theories“ (Symposium on the Axiomatic method, Berkeley, Californie, 26 décembre 1958, North-Holland, Amsterdam, 1959, 376-389).

Heute ist vergessen, dass Paulette eine Pionierin der Quantenlogik war, die sie zunächst unabhängig und dann in Auseinandersetzung mit der Quantenlogik von Johann von Neumann und George David Birkhoff in den späten 1930er Jahren entwickelte. In der Nachkriegszeit war sie maßgeblich am Aufbau der Informatik in Frankreich beteiligt. Sie nahm eine Stelle als CNRS-Ingenieurin am Institut Blaise Pascal an, reichte 1967 ihre zweite Doktorarbeit in statistischer Mathematik ein und arbeitete in den 1960er und 1970er Jahren zur Fuzzy-Theorie und der Darstellung von Fuzzy-Maßen durch Wahrscheinlichkeiten. Sie übersetzte das Buch der mathematischen Logikers Andrzej Grzegorczyk’s „Some Classes of Recursive Functions“ (1953) ins Französische und veröffentlichte ihr Buch "Determinismus und Indeterminismus" im Jahr 1955. Es stellte den Höhepunkt ihrer damaligen Forschung dar und wurde mit dem "Prix Saintour de l'Académie des Sciences morales et politiques" ausgezeichnet.

Paulette starb am 1. November 2013 in Quimper, Plovan, Aix en Provence. (Text: Prof. Dr. Andrea Reichenberger, TUM)

Bildrechte: privat (von ihren Töchtern Florence Doaré-Destouches und Jeanne Gril)

April 2025

Prof. Dr. Karin Herrmann (1936 - 2018) 27.04.2025

Karin Herrmann forschte im Bereich der experimentellen Tieftemperatur-Festkörperphysik und über Halbleitermaterialien. Sie wandte sich den elektronischen Eigenschaften des damals international stark beachteten Halbleiters Tellur bei tiefen Temperaturen zu. (Bild: privat - Karin Herrmann mit Prof. Dr. Beate Röder 1986)

Experimentell hatte sie sich in den 1980er Jahren den Bleisalzen zugewandt und ein empfindliches Diodenlaser-Spektrometer entwickelt, das bei tiefen Temperaturen arbeitet. Mit diesem Instrument „direkt aus ihrem Labor heraus“ gelang es in Berlin, die Verschmutzung der Luft direkt an der Kreuzung Invaliden-/Chausseestraße zu messen. Damit habe sie „schon in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts unabhängig und sehr realistisch die Luftverschmutzung in der Berliner Innenstadt bestimmen können", schrieb 2019 ihr Ehemann.

Karin Herrmann studierte an der Humboldt Universität in Ost-Berlin Physik mit Schwerpunkt

Mit 55 Jahren ging sie 1991 für kurze Zeit in den Vorruhestand. Den gab sie für weitere wissenschaftliche Forschungsmöglichkeiten in Japan auf, wo sie mit ihrem Ehemann zusammen arbeitete. Karin Herrmann starb 2018 und hatte zwei Kinder.

Amos, Heike. Karrieren ostdeutscher Physikerinnen in Wissenschaft und Forschung 1970 bis 2000, Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2020. https://doi.org/10.1515/9783110637885

Prof. Dr. Dagmar Bruß 20.04.2025

Heinrich-Heine-Universitaet Duesseldorf. Ihr Forschungsgebiet ist die

Quanteninformationstheorie, mit besonderem Fokus auf Quantenkryptographie, Verschränkungstheorie, verallgemeinerte Messungen und Quantennetzwerke.

Die Arbeitsgruppe von Prof. Bruß beschäftigt sich mit grundlegenden Konzepten der Quanteninformationstheorie. Ein Fokus liegt auf der Charakterisierung und Anwendung quantenmechanischer Ressourcen wie Verschränkung, Discord, Kohärenz und Reinheit. Dabei ist ein Themenschwerpunkt die Quantenkryptographie, insbesondere Sicherheitsanalysen und die Berechnung sicherer Schlüsselraten für Zwei- und Mehrparteien-Protokolle mit unterschiedlich starken Annahmen. Bildrechte: privat

Dagmar Bruß wurde 1963 in Bad Pyrmont geboren. Sie studierte Physik an der RWTH Aachen und erhielt 1989 ihr Diplom. Zusätzlich erwarb sie 1990 an der Universität Edinburgh den Master of Science in Astronomical Technology.

1994 promovierte sie in Heidelberg bei Otto Nachtmann zu einem Thema aus der Elementarteilchenphysik. 1996 und 1997 arbeitete sie an der Universität Oxford als European Research Fellow am Clarendon Laboratory bei Professor Patrick Sandars und Professor Artur Ekert. 1997 wechselte sie ihren Arbeitsschwerpunkt zur Quanteninformationstheorie. 1998 verbrachte sie ein weiteres Jahr als European Research Fellow in Italien am Institute for Scientific Interchange in Turin, das durch die ersten bedeutenden Konferenzen über Quanteninformation bekannt ist. 1999 war sie wissenschaftliche Assistentin am Institut für Theoretische Physik der Universität Hannover, wo sie 2002 habilitierte. Seit 2004 hat sie eine Professur für theoretische Physik an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Bildrechte: Christoph Kawan, HHU

Neben zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen in internationalen Fachzeitschriften hat sie ein populärwissenschaftliches Buch mit dem Titel „Quanteninformation“ veröffentlicht. Sie ist Mitherausgeberin der Fachzeitschrift International Journal of Quantum Information. (wikipedia)

Dr. Maria Violaris 13.04.2025

Dr. Maria Violaris ist Quantenphysikerin und mit Preisen ausgezeichnete Wissenschaftskommunikatorin.

Sie arbeitet im Unternehmen "Oxford Quantum Circuits" (Oxford, UK) in der Forschung zur Quantenfehlerkorrektur und in der Interessenvertretung für Quantencomputer. Sie hat ihre Doktorarbeit in Quanteninformatik an der University of Oxford abgeschlossen. Darüber hinaus erstellt sie auf ihrem YouTube-Kanal Videos über die Quantenwissenschaft und moderiert den Quantum Foundations Podcast. Bild: privat

Während ihrer Doktorarbeit an der University of Oxford beschäftigte Violaris sich mit der Grundlagenforschung im Bereich der Quanteninformatik, wie unter anderem der Quantenthermodynamik und Gedankenexperimenten über Messungen. Bereits als Doktorandin war sie Tutorin für einen Graduiertenkurs zur Quanteninformation. Bild: privat

Neben ihrer Promotion arbeitete sie mit IBM Quantum zusammen, um eine 14-teilige Videoserie für den YouTube-Kanal Qiskit zu erstellen. In der Videoserie werden Quantencomputer eingesetzt, um Paradoxien zu entmystifizieren. Zuvor absolvierte sie ein Praktikum bei Riverlane, wo sie eine "Raspberry Pi Quantum Computing Lab"-Simulation aufbaute. Sie hat Nachrichtenartikel zu Quanten für Physics World geschrieben, ist Mitglied des Institute of Physics „Quantum Optics, Quantum Information and Quantum Control Group“ (IOP QQQ)-Gruppenausschusses und gründete die Oxford Quantum Information Society, in der sie auch Vorsitzende war und Events wie PhD flash talks, Workshops, Laborführungen oder Podiumsdiskussionen organisiert hat. Sie organisiert und ist häufig Gast auf Veranstaltungen, Initiativen, Vorträgen und Workshops, die sich an Gymnasiasten, die Öffentlichkeit und Lernende richten, und hat Forschungsergebnisse im Bereich der Pädagogik zu Quanten veröffentlicht.

https://www.mariaviolaris.com/

English Version:

Dr Maria Violaris is a quantum physicist and prize-winning science communicator. She works at Oxford Quantum Circuits (Oxford, UK) doing quantum computing research on quantum error correction and advocacy, and recently completed her PhD in quantum information at the University of Oxford. Additionally, she creates videos about quantum science on her YouTube channel and hosts the Quantum Foundations Podcast.

During her PhD at the University of Oxford, Violaris was investigating the fundamental research in quantum information. Already as PhD student, she was a tutor for a graduate quantum information course.

Alongside her PhD, she worked with IBM Quantum to create a 14-part video series for the Qiskit YouTube channel, using quantum computers to demystify paradoxes. Previously, she interned at Riverlane, where she built a “Raspberry Pi quantum computing lab” simulation. She has written quantum news articles for Physics World, is on the IOP QQQ group committee, and founded Oxford Quantum Information Society, in which she was also President and organized events such as PhD flash talks, workshops, laboratory tours or panel discussions. She frequently creates and participates in events, initiatives, talks and workshops aimed at High School students, public and learners, and has published research in quantum education.

Prof. Dr. Tanja Mehlstäubler 06.04.2025

Tanja Mehlstäubler ist eine Pionierin in der Atomphysik und Präzisionsspektroskopie - als Koordinatorin nationaler und internationaler Forschungsprojekte engagiert sie sich von der Grundlagenphysik bis zum Technologietransfer. Sie ist bekannt für ihre Arbeiten zu topologischen Defekten in Ionen-Coulomb-Kristallen und als Pionierin der Multi-Ionen-Uhr.

"Präzisionsmessungen an Quantensystemen ermöglichen die Entwicklung neuer, bahnbrechender Sensoren und eröffnen den Blick in die Quantenwelt kleinster Teilchen."

Bilder: privat

Nach ihrem Studium in Würzburg und Stony Brook, USA, promovierte sie 2005 an der Universität Hannover zum Thema Laserkühlmethoden für optische atomare Frequenzstandards. Von 2006 bis 2007 war sie Post-Doktorandin am Observatoire de Paris. Anschließend wechselte sie an die PTB in Braunschweig und baute 2009 eine Nachwuchsforschergruppe auf, mit dem Ziel, eine Multi-Ionen-Uhr zu entwickeln. Sie habilitierte sich 2016 zum Thema Quantensensoren mit lasergekühlten Atomen und Ionen und ist seit 2020 Professorin für Quantenoptik und -Metrologie an der Universität Hannover.

Genaue Atomuhren können für die Navigation und in der Geodäsie für Erdbeobachtung und Höhenbestimmung genutzt werden. Um die genausten Quantensensoren zu bauen, nutzten sie und ihre Arbeitsgruppen Synergien mit der Quanteninformation und dem Speichern viele Ionen (Qbits) in den von ihnen gebauten skalierbaren Ionenfallen. Durch die Zusammenarbeit mit Industriepartner*innen unterstützt sie den Transfer von Quantentechnologien in die deutsche Industrie. Die Sensoren werden auch für Tests von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie genutzt und unterstützen die Suche nach Dunkler Materie und Dunkler Energie.

Bild: PTB

https://www.innovative-frauen.de/expertinnen/tanja-mehlstaeubler

https://www.phoenixd.uni-hannover.de/de/mehlstaeubler

März 2025

Prof. Dr. Gemma de les Coves 30.03.25

Bildrechte: Miki Bosch

Gemma de les Coves ist Professorin ICREA für Theoretische Physik an der Universitat Pompeu Fabra in Barcelona und war PI an der Universität Innsbruck. In ihrer Arbeit lässt sie die Grenzen zwischen Physik und Philosophie verschwimmen und interdisziplinär verknüpfen. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit mathematischer Physik und Quanteninformation.

Die gebürtige Katalanin war mehrfach in Innsbruck. Sie hat bereits zwischen 2007 und 2011 hier ihren PhD in theoretischer Physik abgeschlossen. Nach fünf Jahren am Max-Planck-Institut für Quantenoptik, kam sie zurück. Ab 2023 als Associate Professor und mittlerweile als Professorin in Barcelona.

„So viele Dinge in der Welt sind interessant. Physik ist eines davon, Mathematik ein anders. Und Philosophie ein weiteres. Es ist schwierig, sich auf eines zu beschränken – zumindest für mich.”

https://www.uibk.ac.at/de/universitaet/gemeinsam/gemma-de-les-coves/

Bildrechte: Target Group/Franz Oss.

Prof. Dr. Hertha Sponer (Göttingen) (1.9.1895 – 17.2.1968) (Eine der Ersten!) 23.03.25

Wissenschaftlich bedeutsam sind ihre Beiträge zur Anwendung quantentheoretischer Methoden in der Atom- und Molekülphysik. Bekannt ist z. B. die Birge-Sponer-Auftragung zur Bestimmung der Dissoziationsenergie von Molekülen aus spektroskopischen Daten. Als ihr bedeutendster Beitrag zur Molekülphysik gilt ihr zweibändiges Werk Molekülspektren und ihre Anwendung auf chemische Probleme.

Hertha Sponer musste mehrere schulische Umwege gehen, um mit einem Abitur die Zulassung zum Studium zu erhalten. Als Externe legte sie ihre Prüfung an einem Gymnasium für Jungen ab. Danach studierte sie in kurzer Zeit Physik in Tübingen und Göttingen, wo sie nach ihrer Habilitation später eine der ersten Professorinnen in Deutschland wurde. Sie emigrierte 1936 in die USA und lehrte auch dort als Professorin bis zu ihrer Emeritierung an der Duke University in North Carolina.

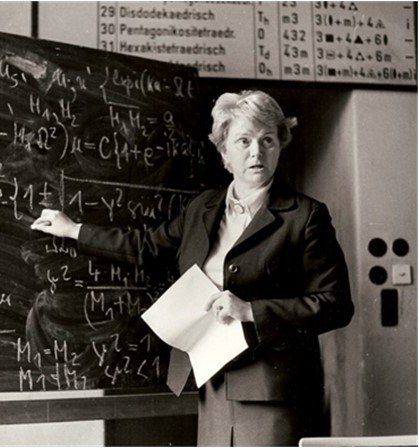

Hertha Sponer, Aufnahme von ca. 1933 (Bild: DPG)

Der Hertha-Sponer-Preis ist ein DPG-Preis. Er wird alljährlich an eine Nachwuchswissenschaftlerin für ihre hervorragende wissenschaftliche Arbeit im Bereich der Physik vergeben. Der Preis soll vor allem jüngere Wissenschaftlerinnen durch öffentliche Auszeichnung sichtbar machen. Der Preis wird seit 2001 ausgeschrieben. Die Duke University etablierte 2007 ihr zu Ehren die Vorlesungsreihe „Hertha Sponer Presidential Lectureship“ für angesehene Wissenschaftlerinnen.

Bild: Hertha Sponer im Labor in Göttingen (Sie emigrierte 1936 in die USA)

Interessante Artikel über Hertha Sponer:

Die Lebensgeschichte der Physikerin Hertha Sponer (1895–1968) von Marie-Ann Maushart

https://pro-physik.de/zeitschriften/download/17633

https://www.dpg-physik.de/vereinigungen/fachuebergreifend/ak/akc/sponerpreis/wer-war-hertha-sponer

https://100.duke.edu/story/hertha-sponer-explorer/

Prof. Dr. Cornelia Denz 16.03.2025

Als Professorin der Universität Münster forschte Prof. Dr. Cornelia Denz an der Strukturierung von Licht und darauf aufbauender Quanten-Anwendungen. Seit 2022 ist sie die erste Präsidentin der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (\link:@ptb.bund) und nicht erst seitdem ein Vorbild für Mädchen, die sie mit ihrer Begeisterung für das Experimentieren ansteckt.

„Mit jeder neuen Erkenntnis in der Quantenphysik ergeben sich zahlreiche innovative Anwendungen, aber auch stets neue Forschungsfragen, deren Beantwortung uns immer weiter antreibt.“ Bild: privat

Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Schon 2007 wurde sie Fellow der Optical Society of America, 2009 Fellow der European Optical Society.

Sie ist seit Mai 2022 die erste Präsidentin der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) und bleibt Assoziierte Professorin im Fachbereich Physik an der Universität Münster.

Zusätzlich zur ihren Forschungsaufgaben in der Physik, engagierte sie sich von Anfang an für mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Physik.

Schon in den 1990er Jahren initiierte sie eine Wanderausstellung zum Thema Frauen in der Physik, die zuerst 1993 an der TH Darmstadt gezeigt wurde. Als Autorin war sie mitverantwortlich für die Herausgabe des Buches „Einsteins Kolleginnen“. 2009 organisierte sie die DPT, die Deutsche Physikerinnentagung in Münster.

Auch in der PTB führt sie das Engagement für eine Erhöhung des Frauenanteils fort. Dazu gehört auch die Beteiligung an der bundesweiten Netzwerk-Initiative "Komm mach MINT", die Mädchen und Frauen für MINT-Studiengänge und -berufe begeistert. Für exzellente Forschung sei Chancengleichheit Vielfältigkeit wichtig. Dazu gehören auch die richtigen Rahmenbedingungen, wie familiengerechte Gestaltung von Arbeitszeiten, Führungstraining und Personalentwicklung.“

https://www.uni-muenster.de/Physik.AP/Denz/Organisation/cornelia_denz.html

https://www.ptb.de/cms/ptb/management-der-ptb/praesidium/lebenslauf-prof-dr-cornelia-denz.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Cornelia_Denz

Prof. Dr. Sabine Andergassen 09.03.2025

Prof. Dr. Sabine Andergassen leitet die Forschungsgruppe "Computational

Sie ist seit dem 1.4.2023 am Institut für Information Systems Engineering, an der Fakultät für Informatik, der TU Wien als Assoziierte Professorin für Computational Quantum Science zugeordnet.

Sabine Andergassen, stammt aus Bozen (Italien), studierte Physik in Rom und wechselte zur Promotion nach Stuttgart. Weitere Aufenthalte waren in Grenoble, die RWTH Aachen und die Universität Wien, um 2014 eine W3 Professur an der Universität Tübingen zu erlangen. Seit 2023 ist sie wieder in Wien.

Die wissenschaftliche Heimat von Sabine Andergassen ist jetzt der Forschungsbereich Machine Learning, aber auch die theoretische Beschreibung von Quantenvielteilchensystemen.

https://www.caiml.org/special-interest-groups/quantum-physics/

Dr. Deborah Jin 02.03.25

Deborah Jin war eine US-Amerikanische Physikerin. Sie hat eine Arbeitsgruppe am JIST

geleitet, ein geteiltes Institut des National Institute of Standards and Technology (NIST) und University of Colorado in Boulder. Sie arbeitete mit Quantengasen bei Tiefsttemperaturen. Mit ihren Experimenten hat Jin das Phänomen der Quantenentartung demonstriert und das erste Bose-Einstein Kondensat aus fermionischen Atomen hergestellt.

Bild: Wikipedia (Deborah Jin 2011)

Deborah S. Jin wurde am 15. November 1968 in Stanford, Kalifornien geboren.

Jin erwarb 1990 ihren Bachelor an der Princeton University und 1995 den Ph.D. an der University of Chicago in Physik. Seit 1997 war sie Assistenzprofessorin am Department of Physics der University of Colorado und gehörte dem Joint Institute for Laboratory Astrophysics (JILA) an, einer Kooperation des NIST und der University of Colorado.

Am 15. September 2016 starb sie mit 47 Jahren in Boulder, Colorado an Krebs. Sie war verheiratet und hatte eine Tochter.

Weitere interessante Informationen:

Februar 2025

Dr. Hendrika Johanna van Leeuwen (1887–1974) (Eine der Ersten!) 23.02.2025

Erste Dozentin an der TH Delft. Sie zeigte, dass Magnetismus ein Quantenphänomen ist.

(Hendrika van Leeuwen, von unbekannter Fotografin, ca. 1920)

Dr. Hendrika Johanna van Leeuwen war eine Pionierin der theoretischen

Ihre Dissertation von 1919: Issues from the Electron Theory of Magnetism zeigt die Grenzen der klassischen Physik auf und stärkt die Bedeutung der Quantenmechanik in der Festkörperphysik.

Hendrika Johanna (Jo) van Leeuwen wurde am 3.7.1887 in Den Haag geboren und studierte Physik in Leiden. Sie promovierte 1919 bei Prof. Hendrik Antoon Lorentz. In ihrer Dissertation Issues from the Electron Theory of Magnetism (Probleme aus der Elektronentheorie des Magnetismus) zeigte sie die Grenzen der klassischen Physik auf und stärkte die Bedeutung der Quantenmechanik in der Festkörperphysik. Klassische mechanische Modelle konnten den Ursprung magnetischer Phänomene nicht erklären. Daraus folgerte sie, dass der Magnetismus ein quantenmechanisches Phänomen sein müsse. Sie hat das ungefähr zeitgleich aber unabhängig von Niels Bohr bewiesen. (Bohr-van Leewuwen-Theorem).

Van Leeuwen setzte ihre Forschungen zu magnetischen Materialien an der heutigen Technische Universität Delft 1920 als "Assistentin" fort. Später wurde sie zur Dozentin ernannt, für theoretische und angewandte Physik. Bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 1952 hielt sie Vorlesungen über Ferromagnetismus und spezielle Relativitätstheorie. Hendrika Johanna van Leeuwen war die erste Dozentin an der TU Delft. Sie starb mit 86 Jahren am 26.2.1974 in Delft.

https://www.lorentz.leidenuniv.nl/IL-publications/dissertations/biographies/NTvN_vanLeeuwen.pdf

#DPGPhysik #AKC #QuantumYear2025 #Physikerinnen #WomenInScience #Physics #Magnetismus #QuantumScience"

Prof. Dr. Monika Ritsch-Marte 16.02.2025

Monika Ritsch-Marte ist mehrfach ausgezeichnete Expertin auf dem Gebiet der biomedizinischen Optik.

Sie startete ihre Karriere in der Theoretischen Quantenoptik und ist heute Professorin für Biomedizinischen Physik an der Medizinischen Universität in Innsbruck. In ihrer Forschungsarbeit fängt Ritsch-Marte unter anderem mit Hilfe von optischen Kräften Teilchen ein. Sie erhielt 2009 einen ERC Advanced Grant und im September 2023 als erste in Österreich tätige Physikerin den renommierten Emmy-Noether-Preis der European Physical Society für „außerordentliche Beiträge in den Bereichen der optischen Mikroskopie und physikalischen Manipulationsmethoden, sowie die Stärkung von Frauenkarrieren in der Physik“. Bildrechte: privat

Die Lise-Meitner-Lectures (LML), eine Veranstaltungsreihe der DPG und der ÖPG, wurde von ihr mit ins Leben gerufen. Seit 2008 findet diese Vortragsreihe, in der herausragende Physikerinnen bzw. Wissenschaftlerinnen einer breiten Öffentlichkeit präsentiert werden sollen, jährlich in Deutschland und Österreich statt.

https://experts.i-med.ac.at/experte/monika-ritsch-marte/

Monika Ritsch-Marte ist eine Pionierin der Quantenoptik und Biophotonik. Sie revolutionierte den Einsatz räumlicher Lichtmodulatoren in Mikroskopie und optischen Fallen. 🔬✨ Neben ihrer Forschung begeistert sie sich für seltene Pflanzen, Vögel und das Bergsteigen – immer mit der Kamera dabei! 📸⛰️ Als ehemalige Präsidentin der ÖPG setzt sie sich für die Wissenschaftskommunikation ein und betont die Bedeutung kritischen Denkens in Zeiten von Desinformation.

https://www.dpg-physik.de/aktivitaeten-und-programme/weitere/175-inspirierende/monika-ritsch-marte

Prof. Dr. Ulrike Woggon 09.02.2025

Prof. Dr. Ulrike Woggon ist seit 2008 Professorin für Experimentalphysik an der TU Berlin und vertritt dort das Fachgebiet „Nichtlineare Optik“. Ihre Forschungsinteressen liegen auf den Gebieten der Nanophotonik, Ultrakurzzeitphysik, Festkörperoptik, innovativen Materialien und Laserphysik. Für ihre wegweisenden Beiträge zur ultraschnellen Spektroskopie und Nanooptik von Nanokristallen und Quantenpunkten sowie zur Demonstration quantenoptischer Prinzipien mit Halbleiternanostrukturen wurde Ulrike Woggon 2010 als “Fellow of The Optical Society (OSA)” geehrt. Seit April 2024 ist sie emeritierte Professorin an der TU Berlin. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Bildrechte: Ulrike Woggon

Interview mit Prof. Dr. Woggon:

https://pro-physik.de/nachrichten/graduiertenschule-fuer-quantentechnologie-geht-an-den-start

Dr. Karla Loida 02.02.2025

Foto-Rechte: DLR - Roger Riedel

Erklärungen hierzu gibt Karla Loida in diesem Interview:

https://www.innovative-frauen.de/interviews/karla-loida-quantencomputing

Interview mit Dr'in Karla Loida | #InnovativeFrauen

Weitere Interviews sind auf LinkedIn und YouTube vorhanden.

s. auch "Physikerin der Woche"